-

Telefon

08441 898120 -

E-Mail

kontakt@schyren-gymnasium.de

Zwei Jahre mussten wir warten, ehe ein einstündiger Termin mit Dr. Yael Adler und dem LEAP-Kreis realisiert werden konnte. Die Schüler sammelten im Vorfeld Fragen aus den Bereichen Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie Ernährungsmedizin und erhielten etwa folgende Informationen von der quirligen, sehr sympathischen Expertin: den Körper nur mit Wasser waschen. Keine Öle für die Körperpflege verwenden. Das überraschte. Generell täglich Pflanzenkost, wenig Kuhmilch, reichlich Proteine, kaum Zucker und Weißmehl. Nichts Neues! Aber: Die Erklärungen der Medizinerin dazu waren erhellend. Jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmark (mit einem Tropfen Öl), in dem der rote Farbstoff Lycopin enthalten ist, ein Karotinoid, das antioxidativ wirkt. Akazienfasern, Flohsamenschalen oder Leinsamen aus der Apotheke (denn diese sind auf Kadmium überprüft). Alle bitteren Salate, Wurzelgemüse, einmal erkaltete Kartoffeln, Apfelschalen. Überall dort fänden sich lösliche Ballaststoffe, und diese seien der „Dünger“ für die gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm. Wenn man davon ausreichend esse, habe man einen Effekt auf vieles im Körper und vor allem auf die Darmflora, die man zudem mit originalem griechischen Joghurt (nicht: griechischer Art), unpasteurisiertem Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner oder Kefir stärke, so Dr. Adler.

Schön zu beobachten war, wie sehr sich die Jugendlichen öffneten und die Ärztin genau das fragten, was sie ganz persönlich insbesondere zu den Themen Haut und Ernährung betrifft!

Zur Person: Yael Adler hat für die klinische Forschung gearbeitet und leitet seit 2007 eine eigene Praxis in Berlin. Da sie medizinische Sachverhalte einfach erklärt, ist sie in Funk, Fernsehen und den Sozialen Medien sehr präsent. Mit ihren Büchern „Haut nah“ und „Darüber spricht man nicht“ hat sie zwei Spiegel-Bestseller vorgelegt, in ihrem aktuellen Buch „Genial vital!“ klärt sie über das Altern auf; dort sind auch die im LEAP-Kreis besprochenen Themen nachzulesen.

Text: Annette Wörmann

Bild: Jenny Sieboldt

Bis heute wohnt den Bäumen ein großer Zauber inne, der Sinne und Fantasien berührt. Gemeinsam mit Thomas Janscheck tauchte der LEAP-Kreis in deren Botanik, Mythen und Verarbeitung ein. So schnell nicht vergessen wird man, dass C. G. Jung seine Patienten Baumbilder malen ließ, da sie der Spiegel der Seele seien. Oder dass die Rose PiRo 3, an der der 53-mal höhere Vitamin-C-Gehalt gegenüber einer Zitrone und auch der deutlich höhere Vitamin-C-Gehalt gegenüber allen anderen Rosenfrüchten besonders ist, in der früheren DDR zum Einsatz kam. Auch nicht, dass folgende Ortschafts- und Familiennamen Bezeichnungen in Bezug auf den Wald darstellen: Eja (Eiben) bzw. Puch (Buche) und Gschwendner (wer Bäume zum Schwinden brachte) bzw. Brandner (wer eine geordnete Brandrodung durchführte). Und dass es in unseren Breitengraden die Tageslänge ist, die entscheidend ist, dass eine Pflanze weiß, wann es Zeit zu blühen ist, während in Afrika der Rhythmus von Regen- und Trockenzeit dafür ausschlaggebend ist.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Durch LEAP wurde ich auf das Angebot der Psychologie-Akademie aufmerksam. Ich bewarb mich und wurde genommen. An drei kompakten Tagen wurden wir in spannende Fragen der Psychologie eingeführt: Wie werden wir Menschen glücklich? Wie können wir unsere Emotionen verstehen und beeinflussen? Welche Kreativtechniken sind am besten, um neue Ideen zu generieren? Wie nutzen wir unsere Stärken besser? Haben wir Willensfreiheit? Woher kommt das Bewusstsein des Menschen? Was für eine Wissenschaft ist die Psychologie: Sozialwissenschaft, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft?

Während der Vorträge gab es immer wieder Breakout-Sessions. Die anderen Teilnehmenden waren sehr sympathisch. Ich konnte viel für meinen Alltag mitnehmen, zum Beispiel Techniken zum Tagebuchschreiben, Überzeugungstechniken, Dankbarkeitsübungen, Modelle zur Persönlichkeit und zu persönlichen Stärken sowie Tipps zum Erreichen von Zielen. Insgesamt war es ein intensiver, sehr informativer Gesamtüberblick über ein für mich neues Thema.

Text: Veronika Gmelch, Q11

Bild: aus der Ausschreibung zur Veranstaltung

Vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung aus Freising angereist war Dr. Gina Zeh. Riecht jeder Mensch gleich? Wo im Menschen entwickeln sich überhaupt Geruch und Geschmack? Die Freisinger Chemikerin forscht in einem Team insbesondere im Bereich Aroma- und Geruchsstoffe, aber auch zur Interaktion mit anderen Sinnen sowie zu ernährungsphysiologischen, wahrnehmungspsychologischen und technologischen Fragestellungen; hierzu zählen Aspekte der Lebensmittel- und Produktwahrnehmung und ebenso der Verbraucherakzeptanz. Dr. Zehs Fachgebiet umfasst also die Charakterisierung von Aromen in Lebensmitteln und Gerüchen des täglichen Lebens, welche mittels einer Kombination aus humansensorischen (Nase) und analytischen Methoden (Instrumenten, die Gerüche trennen und identifizieren) molekular aufgeklärt werden – bis hin zum Versuch des technischen Nachbaus einer menschlichen Nase.

Jeder Schüler durfte an zwei Experimenten teilnehmen (Kauen auf Fruchtgummis bei bis zum Schluckvorgang zugehaltener Nase, Riechen an sog. Riechstiften), was für fröhliche Heiterkeit sorgte – und die Erkenntnis bescherte: Nicht alle Menschen riechen gleich. Einen Geruch beschreiben kann man nur, wenn man dazu ein passendes Wort in Verbindung mit dem Geruch gelernt hat; die Feststellung „schmeckt nach Gurke“ etwa kann nur jemand anbringen, der weiß, wie eine Gurke schmeckt, und das Wort „Gurke“ kennt. Aromastoffe aufzuspüren, ist nicht einfach, denn sie sind meist nur in Mikromengen vorhanden. Es kann vorkommen, dass sich die chemische Zusammensetzung zweier Lebensmittel nahezu nicht unterscheidet und das eine Lebensmittel süß und das andere bitter schmeckt oder das eine für den Menschen ab einer gewissen Dosis giftig ist und das andere nicht.

Wer sich mit Aromaforschung beschäftigt, der muss folglich viel von Chemie verstehen. Welchen beruflichen Weg Dr. Zeh seit ihrem Abitur gegangen ist, skizzierte sie der Schülerschaft. Und so ist jeder Vortrag vor dem LEAP-Kreis auch Berufsorientierung.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

„Schreiben Sie die Texte, die Sie in den Tagesthemen sprechen, selbst?“, war die erste Frage. „Ja“, antworte Abboud, „unterstützt von einer Redaktion, in abschließender Verantwortung des sog. Chefs vom Dienst“. Und sie fügte an: „In den „tagesthemen“ in der ARD gibt es zu jedem Beitrag ein Bild.“ Nicht nur die Texte seien zu schreiben, sondern auch passende Bilder zu finden. Die Suche gestalte sich oftmals aufwendiger als gedacht. Zurück zum Sprechertext: Jeder Moderator hat seinen eigenen Schreibstil: Abboud präferiere kurze Sätze und Sätze, die mit möglichst wenig Fremdwörtern auskommen. Sie wolle nämlich einen Sachverhalt in den Nachrichten erklären und nicht verkomplizieren.

Nach den Herbstferien sprach Aline Abboud, bekanntes ARD-„tagesthemen“-Gesicht, im LEAP-Kreis zum Thema Journalismus. Die Schüler fragten, Abboud antwortete.

Die Schüler wollten wissen, wie eine Nachrichtensendung entsteht. Abboud sprach von mehreren Konferenzen im Team am Tag, beginnend am Vormittag, endend gegen 16 Uhr, von viel eigener Recherche, von Zusammenarbeit mit der Redaktion, die die geforderten Informationen beibringt, damit ein gehaltvoller Beitrag entsteht. Bei vielen Themen müsse sich der Nachrichtensprecher einlesen, und das in relativ kurzer Zeit. Übrigens: Nicht selten sind Interviews mit Politikern oder Experten in das Nachrichtenformat integriert. Man kennt den Satz „Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet“. In der Regel findet die Aufzeichnung der Interviews, die neben dem Sprechertext und der Bildsuche im Verlauf des Tages vorbereitet werden müssen, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr statt. Vor der Sendung wird jeder Sprecher – Frau wie Mann – notwendigerweise geschminkt, das bedeutet, das Gesicht wird stark abgepudert, um ein gepflegtes, harmonisches Aussehen im Scheinwerferlicht zu erhalten, schließlich soll nichts von den Nachrichten ablenken. Nach der Maske, wie man das Schminken nennt, findet eine Lichtprobe im Studio statt. Etwa 10-15 Minuten, bevor die Sendung, die live ist, beginnt, wird man verkabelt. Realität ist, dass der Nachrichtensprecher während der Sendung zudem Nachrichten ins Ohr bekommt. Das geschieht immer dann, wenn etwas Unvorhergesehenes im Weltgeschehen passiert. Als Beispiel nannte Abboud den Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im vergangenen Jahr.

Die größte Herausforderung sei die Verifizierung der Fakten, was gerade in Kriegs- und Krisenzeiten sehr schwer sei. Opferzahlen etwa ließen sich relativ leicht entsprechend korrigieren, aber wenn, wie gerade im Nahostkonflikt, beide Seiten die Schuld der je anderen Seite zuschreiben, ist der Journalist herausgefordert und muss einen angemessenen, das heißt einen objektiven Umgang mit den Informationsquellen gewährleisten. Und damit war ein weiteres, ein generelles Problem angesprochen: das in der Bevölkerung vorhandene Misstrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Journalisten das Leben als Journalist erschwere. Das Vertrauen in die Medien sinke. Abboud erzählte von verbalen Anfeindungen, denen Journalisten gerade in Social Media aufgrund dieses Misstrauens ausgesetzt seien; sie sprach auch von Anfeindung rassistischer Art in ihrem Fall, weil ihr Vater Libanese sei. „Hate Speech, also Hassrede, ist ein wirkliches Problem geworden.“

Auch Belangloseres kam zur Sprache. Abboud trage in der Sendung teils ihre persönliche Kleidung, jeder Sender habe zudem einen Kleider-Fundus, aus dem man sich bedienen könne, ferner verfüge jeder Sender über ein Budget genau für diesen Zweck. „Und was sollte man tragen und was nicht, wenn man im Fernsehen kommt?“, wollte eine Schülerin wissen. „Die Klamotten müssen gut geschnitten sein, gut sitzen, um aufgrund des Bildformats optimal rüberzukommen, sollen keine kleinkarierten Muster haben, da das durch die Studiobeleuchtung anstrengend für das Auge des Zuschauers ist, und dürfen keine Markennamen zeigen.“ Knallige Farben wie Gelb oder Pink machten sich gut, so Abboud, die mit den Schülern in sehr lockerer, direkter Art sprach. Die lockere Ansprechhaltung zeigte sie auch in der Beantwortung der letzten Frage, die darauf abzielte, was einen guten Journalisten ausmache. Abboud nannte eine Neugier für die Welt und für Menschen, denn man werde mit so vielen verschiedenen Themen konfrontiert, von denen man bislang selbst nichts wusste oder die einen schon in der eigenen Schulzeit langweilten. Vorteilhaft daran sei, dass man sich so ein gutes Allgemeinwissen aufbaue. Authentizität sei gefragt. „Ich merke gleich, wenn sich ein Moderator vor der Kamera verstellt.“ Auch ein gewisses Maß an Entspanntheit ist hilfreich. Gerade wenn man auf Sendung ist, Nachrichten vorliest und zeitgleich neue Informationen aufs Ohr kriegt, müsse man entspannt bleiben.

Die Schülerschaft, die infolge ihres Alters und der Vorliebe für die Suche nach Informationen aus dem Netz nicht klassische Konsumenten öffentlich-rechtlicher Medien sind, erlebte eine junge, erfreulich frische Moderatorin, die aufgrund ihrer natürlichen, lockeren Art neu hinhören ließ und die dem ein‘ oder anderen bereits bekannt war von ihrem Podcast „DIE DA OBEN!”, wo sie aktuelle politische Themen jugendlich und seriös anspricht. Und da zeigt es sich: Jugendliche sind nicht desinteressiert und desinformiert, sie informieren sich anders als heutige Erwachsene (früher).

Zur Person: Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie hat Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul studiert. Seit September 2021 ist sie Teil des Moderatorenteams der ARD-„tagesthemen“ und von „tagesschau24“. Zuvor ist Abboud im ZDF als Moderatorin und Redakteurin beim „heute Xpress“ und als Reporterin für die Rubrik „außendienst“ des „auslandsjournal“ tätig. 2020 realisiert sie für ARTE die Dokumentation „Und jetzt Wir!“ über jugendliche Protestkultur in Europa. In „Zenith – Der Nahost Podcast” beleuchtet sie die Lage im Nahen Osten; bei funk, dem Online-Medienangebot von ARD und ZDF, präsentiert sie „DIE DA OBEN!“.

Text: Annette Wörmann

Bild: Jennifer Fey

Weltweit gibt es etwa 600 Parfümeure, in Deutschland sind es rund 60. Marc vom Ende ist einer davon. Er sprach mit dem LEAP-Kreis, warum Düfte Macht über uns haben, wie sie in der Wirtschaft eingesetzt werden – und wie er Aufträge kreativ in Düfte übersetzt.

Und wie entsteht ein Duft? „Ich notiere eine Strukturformel und schicke sie digital ins Labor der Firma Symrise, seit 1874 in Holzminden ansässig. Dort werden die Rohstoffe vor Ort zusammengemischt. Das können zwischen 20 und 80 verschiedene Elemente sein. Der Duft wird dann in den Klostein, den Weichspüler oder was auch immer eingearbeitet.“ Und weiter: „Ein Kollege, Evaluator genannt, der in diesem Gebiet spezialisiert ist und die verschiedenen Absatzmärkte kennt, riecht daran.“ Immer wieder sei interessant, wie sich verschiedene Länder in ihren Riechgewohnheiten unterschieden: „Ein Waschmittel in Deutschland riecht anders als in den USA.“ Übrigens: „Zu intensiv sollte der Geruch auch nicht sein. Ein frühlingshafter Weichspüler soll nicht wie eine blühende Wiese riechen, sondern auch nach frischer Wäsche. Sonst versteht der Verbraucher das nicht“, machte der Experte klar, der pro Jahr rund 1500 Düfte entwickelt.

Jeder von uns verbindet mit bestimmten Düften etwas, z.B. mit dem Duft von Essen, das an die Kindheit erinnert, oder mit einem bestimmten Duft, nach dem der Ex-Partner gerochen hat. „Weil Gerüche direkt im Gefühlskern des Gehirns landen, der Amygdala, wogegen sich niemand wehren kann“, ist der Grund dafür.

Der Parfümeur empfiehlt ein Riechtraining: „Einfach blindlings ins Gewürzregal greifen und überlegen: Rieche ich Majoran oder Oregano?“ Das aktiviere den Riechkolben und stimuliere das Gehirn. Mit solchen Übungen könnten sich Menschen nach einer Corona-Erkrankung übrigens ihren Geruchssinn wieder antrainieren.

Wem LEAP noch nichts sagt: LEAP ist das schulinterne Förderprogramm für begabte und vielseitig interessierte Schüler der Jahrgangsstufen 9-12.

Text: Annette Wörmann

Bild: privat

Der Vortrag von Herrn Prof. Rychlik, den ich am 26.09.23 in Freising im Rahmen von LEAP hörte, thematisierte die Sicherheit unserer Lebensmittel.

Dabei wurde auf gefühlte, reale und unbekannte Risiken hingewiesen, wobei diese nicht mit Gefährdungen verwechselt werden dürfen. Überraschenderweise enthalten auch vermeintlich gesunde Lebensmittel schädliche Chemikalien (z.B.Reis – Arsen), die nachweislich, wenn diese einen bestimmten Schwellenwert dauerhaft überschreiten, krebserregend sein können. Demgemäß ist (ungesunde) Ernährung der größte Risikofaktor einer Krebserkrankung.

Der Mensch belastet die Umwelt und dadurch auch die Lebensmittel mit z.B. PFAS (= per- und polyfluorierte Chemikalien) in Verbraucherprodukten, die wasser-, fett- und schmutzabweisend sind, auch selbst.

Eine wissenschaftliche Risikobewertung von Lebensmitteln geschieht durch das das BfR (= Bundesinstitut für Risikobewertung).

Der Referent, dem ich gerne lauschte, vermochte es, das Thema gut darzulegen, und wurde somit dem Motto „Wissenschaft – erklärt für alle“ gerecht.

Text und Foto: Johanna Eberl, 9D

Mit dieser Begrifflichkeit können vermutlich die wenigsten etwas anfangen und fragen sich, was die Bedeutung dessen sein könnte. Genau die gleiche Frage stellte ich mir, als Frau Wörmann, die Leiterin des LEAP-Programms, die Angebote der Young-Business-School Heidelberg bereitstellte und auf diese aufmerksam machte. Unter den Angeboten genannter Institution entdeckte ich die Option ,,Propädeutikum der Betriebswirtschafslehre”. Was nun beschreibt ein Propädeutikum? Ein Propädeutikum dient als Vorbereitung auf ein wissenschaftliches Gebiet und soll Wissen vermitteln, welches Interesse fördert und beruflich orientiert. Es lässt sich also sagen, es ist ein Vor-Studium. Aufgrund meines Interesses an Unternehmen und den Finanzmärkten entschied ich mich folglich, an dem Programm teilzunehmen und mein Wissen, welches zuvor nur im externen Rechnungswesen vorhanden war, zu erweitern und zu vertiefen. Ein weiterer Motivationsgrund war zudem, dass es für mich eine einmalige Gelegenheit darstellte, herauszufinden, was mir beruflich zusagen könnte.

Nach ungefähr drei Monaten lässt sich sagen, dass in diese außerschulische Weiterbildung wöchentlich 3-8h investiert werden müssen, je nachdem wie der Lernvorgang gestaltet wird. Besonders gefällt mir, dass man relativ stressfrei einen Blick in ein Studium werfen kann, da lediglich eine Qualitätssicherung zu einer nicht fixen Deadline abgegeben und ein Statusgespräch geführt werden muss. Bei Fragen stehen die meist sehr freundlichen Tutoren der YBS zur Seite.

Ich kann ein Propädeutikum der YBS jedem empfehlen, der in neue Themenbereiche schnuppern will, aber auch selbstständig und motiviert neben Schule und Alltag eine interessante und lehrreiche, jedoch auch zeitaufwendige Weiterbildung eingehen möchte.

Text: Luan Lopes-Jusek

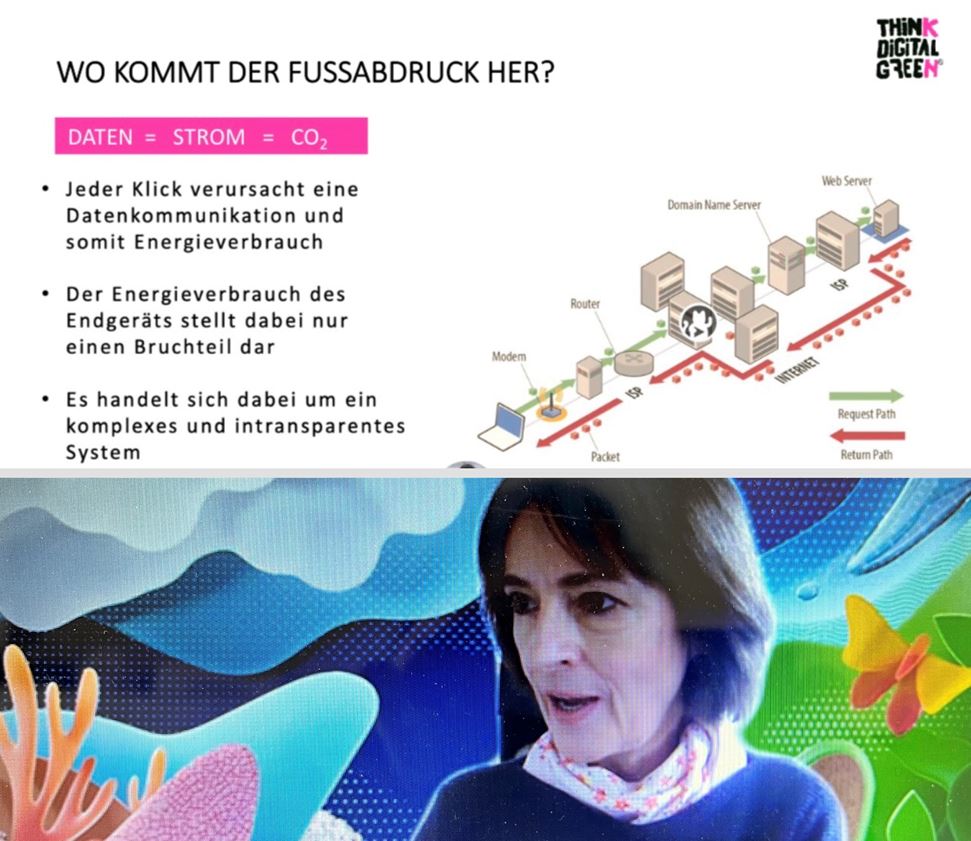

Digitale Anwendungen für Social Media, für Videokonferenzen oder auch für das Streamen nehmen großen Raum im Alltag ein. Aber ist das digitale Leben auch nachhaltig?

Beträchtliche Mengen an – nicht klimafreundlichem – Kohlendioxid entstehen: bei der Herstellung von Laptops, Fernsehern oder Handys, beim Datentransfer, bei der Datenspeicherung. Genauer: Der gegenwärtige Lebensstil fällt bei der jährlichen Pro-Kopf-CO2-Bilanz mit bis zu einer Tonne CO2 ins Gewicht.

Der Verbrauch ließe sich freilich reduzieren: Wer seine Einstellungen beim Handy und Fernseher sowie bei Apps entsprechend anpasst, kann bis zu drei Viertel des Kohlendioxids bei der Online-Nutzung einsparen. „Think Digital Green“ informiert, wie das genau geht.

Die Initiative „Think Digital Green“ will Bewusstsein dafür schaffen, dass man auch beim Streamen, Surfen, Chatten einen CO2-Fußabdruck erzeugt. Aus der anfänglich idealistischen Initiative ist inzwischen als kleines Unternehmen geworden. „Think Digital Green“ wurde 2019 mit Sitz in München gegründet. Die Macher sind die Trainerin und Unternehmerin Susanne Grohs-von Reichenbach sowie die Umweltingenieuren Julian Zöschinger und Gianluca Vasallo.

Frau Grohs-von Reichenbach sprach mit dem LEAP-Kreis und stellte die oben beschriebene Thematik dar. Folgende Tipps gab sie: im WLAN arbeiten, Messenger-Dienste nutzen (statt E-Mails zu schreiben), das automatische Abspielen („Autoplay“) von Videos stoppen, die zum Endgerät passende Auflösung wählen (Ultra HD am Smartphone ist unnötig), Cloud-Links anstelle großer E-Mail-Anhänge versenden, digitale Ordner ausmisten oder alte Newsletter abbestellen.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

„Wann hätte je ein literarischer Text das Leben auf der Straße derart tief beleuchtet?“ — Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung

„An diesem Roman wird es lange Zeit kein Vorbeikommen geben, wenn von Obdachlosigkeit in Deutschland die Rede ist.“ — Michaela Maria Müller, taz

„Selten kommt man obdachlosen Menschen so nah wie hier, schmerzhaft nah.“ — Peter Helling, NDR Kultur

Das in den drei Pressestimmen angesprochene Thema Obdachlosigkeit stellte Markus Ostermair in den Mittelpunkt seines Gesprächs mit dem LEAP-Kreis.

Der in Tegernbach geborene Gast arbeitet seit seinem Studium der Literaturwissenschaft als Übersetzer, Texter und Lehrer für Englisch sowie Deutsch als Fremdsprache. Seine Auseinandersetzung mit dem Thema Obdachlosigkeit begann in der Bahnhofsmission München als Zivildienstleistender. Ostermair nahm an der Bayerischen Akademie des Schreibens teil und erhielt für seinen Debütroman „Der Sandler“ diverse Stipendien und Förderpreise, unter anderem den Kulturförderpreis der Stadt Pfaffenhofen.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Hajo Seppelt war digital zu Gast im LEAP-Kreis. Der gebürtige Berliner ist Sportjournalist. Seit über 15 Jahren recherchiert er in Sachen Doping für die ARD. In Potsdam-Babelsberg entstehen die Geschichten, die die Sportwelt in den vergangenen Jahren aus den Angeln gehoben haben: Kinderdoping in der DDR, Vertuschungen in Kenia, China oder Nordkorea oder Recherchen zum russischen Staatsdoping. Dafür sei er mit versteckter Kamera in Untergrundlaboren und in Hinterzimmern von Sportfunktionären unterwegs gewesen. Immer wieder seien ihm auch Dokumente zugespielt worden.

Was ihn antreibe? „Ich mag die Unwahrheit nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann Heuchelei und Verlogenheit schlecht ertragen, vor allem auch im Journalismus“, gab Hajo Seppelt Auskunft.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, umgangssprachlich die „fünf Wirtschaftsweisen“ genannt, ist ein Gremium, das im Jahr 1963 durch einen gesetzlichen Auftrag gegründet wurde. Es befasst sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands – und das aus wissenschaftlicher Sicht.

Ziel ist die alljährliche Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zur Erleichterung der Urteilsbildung – einerseits aller wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen und andererseits der Öffentlichkeit. Der Sachverständigenrat ist weder Regierung noch Parlament verantwortlich, sondern nur an den gesetzlich begründeten Auftrag gebunden.

Jedes Jahr wird ein Gutachten erstellt, das der Bundesregierung bis zum 15. November zugeleitet wird. Spätestens acht Wochen nach Vorlage des Gutachtens nimmt die Bundesregierung im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts dazu Stellung. Darüber hinaus kann der Sachverständigenrat von der jeweiligen Bundesregierung mit der Erstellung von Sondergutachten beauftragt werden oder selbst ein Sondergutachten erstatten, wenn auf einzelnen Gebieten eine Gefährdung der gesamtwirtschaftlichen Ziele erkennbar ist.

Dr. Niklas Garnadt, im Bild als Erster in der oberen Reihe des Wissenschaftlichen Stabes aufgeführt, ist Generalsekretär beim SVR Wirtschaft. Mit dem LEAP-Kreis besprach er einzelne Aspekte aus dem Jahresgutachten 22/23, das den Titel „Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten“ trägt. Mit Blick auf Statistiken wurde deutlich: Die Energiepreisanstiege in Europa und Asien erhöhen die Kosten für energieintensive Wirtschaftszweige, die hohe Inflation drückt die Reallöhne und die Kaufkraft im Euro-Raum, wobei Corona-Ersparnisse den Konsum stützen, die hohen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Verkehr und Wohnen treffen besonders Ärmere und vor allem Menschen, die auf dem Land wohnen, bezüglich des Arbeitskräftemangels sind eine hohe Nettozuwanderung und steigende Erwerbsquoten zur Stabilisierung des Arbeitskräftepotenzials notwendig.

Text: Annette Wörmann

Bild: Präsentation des Referenten

Nach dem Studium der Fotografie in Pamplona und der Neuen Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet Florian Bachmeier als freier Dokumentarfotograf u.a. an Langzeitprojekten mit Schwerpunkt Osteuropa. Viele nationale und internationale Medien – Die Zeit, Times, Focus, Salzburger Nachrichten, Die Tageswoche, Alps Magazine oder 11Freunde – veröffentlichen seine Fotografien.

Dem LEAP-Kreis zeigte Bachmeier, gerade erst aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt, Bilder aus der Ukraine, die von Biografien erzählen, in die sich der Konflikt sichtbar und unsichtbar eingeschrieben hat.

Seit 2013 bereist Bachmeier die ganze Ukraine, fotografiert in den Städten, auf den Dörfern und an der Front. Der daraus entstandene Bildband FLORIAN BACHMEIER – IN LIMBO ist 2021 im Verlag Buchkunst Berlin erschienen.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Prof. Dr. Peter Vajkoczy, geboren 1968, ist seit 2007 Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charité und gilt als einer der renommiertesten Neurochirurgen weltweit. Jeden Tag operiert er Fälle, an die sich kaum ein anderer Chirurg herantraut. Mitunter Schlaganfälle, Gehirn-Tumore und Bypässe sind zu meistern – und der Eingriff, der jedes Mal über mehrere Stunden geht, kann Erfolg verschaffen und in manchen Fällen Misserfolg wie beispielsweise eine andauernde motorische oder sprachliche Einschränkung bedeuten, die die Lebensqualität nachvollziehbar enorm beschneidet. Jede Operation ist folglich riskant.

„Es ist für mich das ästhetischste Organ“, sagte Vajkoczy, der sich um 18.00 Uhr digital mit dem LEAP-Kreis verabredet hatte, und fuhr fort: „Das Gehirn ist von der Natur so fein und detailliert gestaltet mit Strukturen, die meist weniger als einen Millimeter groß, aber so durchdacht arrangiert sind, dass sie das perfekte Ergebnis der Evolution bilden.“ Und weiter: „Wenn man dann noch an die Vielfalt und Komplexität der Funktionen dahinter denkt, wird das Ganze noch toller und großartiger.“

Obwohl er inzwischen recht routiniert in den Handgriffen sei, habe er das Gehirn noch längst nicht verstanden. Die Bereiche, die mit Sprache und Motorik zu tun hätten, seien inzwischen gut erschlossen. Aber bei Strukturen, die z. B. mit Emotionen, Gedächtnis und Persönlichkeitsaspekten zu tun hätten, bestünde weiterhin die Fragestellung der Verschaltung der Funktionen. „Wir sehen bei Patienten oft Störungen dieser Funktionen, verstehen aber deren Ursache nicht.“

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Vajkoczy, den ganzen Tag standen Sie bereits im OP-Saal. Unmittelbar nach dem Gespräch mit uns – wir durften Sie dorthin sogar durch die Gänge der Charité begleiten – operierten Sie weiter: Lieber Prof. Dr. Vajkoczy, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ganz liebe Grüße aus Ihrer alten Heimat Oberbayern nach Berlin! Ihr Vortrag und Ihre Tipps, wie man an das Leben und an die Berufswahl herangehen könnte, waren spitze! Vielen Dank!

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

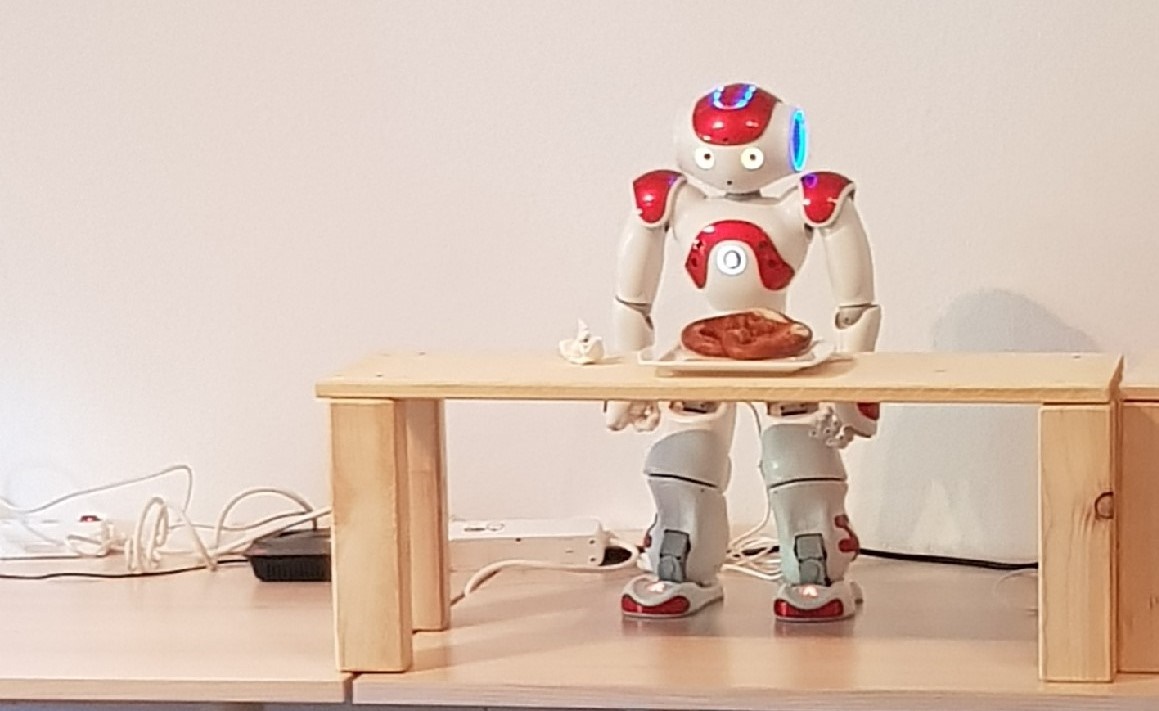

Ich war letztes Schuljahr Teilnehmer bei miniLEAP. Durch Frau Wörmann erfuhr ich von verschiedenen Sommerferienprogrammen für Schüler. Ich nahm in den Ferien am MINTmacher-Aktionstag zum Thema „BrotzeitNAO – Kann ein Schulkiosk mit humanoiden Robotern betrieben werden?“ teil. Die Veranstaltung fand in Ingolstadt statt. Vorkenntnisse im Programmieren waren nicht erforderlich. Unser Motto war: „Mensch lernt Maschine, Maschine lernt Mensch“. Es hat Spaß gemacht, die Roboter zu programmieren. Zum Schluss konnten die Roboter eine Breze auf einen Teller legen und mit uns kommunizieren.

Text und Foto: Thomas Bozola, 7C

Wissen Sie, wie optische Täuschungen zu erklären sind? Oder dass Seide im Barock eines der bedeutendsten Materialien für Kleidung (zumindest reicher Menschen) war? Oder dass sich die sog. Fibonacci-Zahlen in den Blütenblättern einiger Blumen wiederfinden? Die miniLEAP-Teilnehmer, vielseitig interessierte Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 7, wissen das. Sie erarbeiteten im Verlauf des zweiten Halbjahrs außerhalb der Schulzeit ein Projekt zu einem von ihnen gewählten Thema.

Jedes miniLEAP-Kind wurde von einem Fachlehrer unterstützt. Vielen Dank an die betreuenden Kollegen, ohne deren Unterstützung miniLEAP nicht möglich wäre.

Zur Dokumentation des Projektfortschritts verfügte jeder Schüler über einen Pass. Das Bild zeigt, wie die Schüler nach Projektabschluss ihre Pässe flattern ließen.

Text: Annette Wörmann

Foto: Pia Eigenseer

gibt es am SGP viele. Anfang Juli präsentierten die miniLEAP-Kinder ihre im zweiten Halbjahr mit Unterstützung einer Fachlehrkraft entstandenen Arbeiten. Sie beschäftigten sich unter anderem mit folgenden selbst gewählten Themen: mit dem Aufbau von tierischen und pflanzlichen Zellen, mit Vancouver Island, mit der Londoner Underground, mit Beethoven, mit Biodiversität auf heimischen Blühwiesen, mit Steilküsten, mit altägyptischen Göttern, mit dem Orakel von Delphi, mit Religiosität heute, mit der Chaostheorie oder mit der Antarktis im Klimawandel.

„miniLEAP“ ist die Bezeichnung für das Begabtenförderprogramm des SGP für vielseitig interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis acht.

Fotos und Text: Annette Wörmann

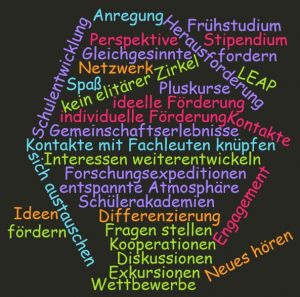

Individuelle Förderung meint, jede bzw. jeden nach ihren bzw. seinen Bedürfnissen zu fördern. Oft denkt man dabei lediglich an Konzepte zur Unterstützung der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler; sog. Hochleisterinnen und Hochleister geraten aus dem Blickfeld. Begabte Jugendliche zu fördern, bedeutet folglich, Bildungsgerechtigkeit herzustellen.

Die individuelle Förderung der besonders leistungsstarken und vielseitig interessierten Schülerinnen und Schüler erfolgt am SGP durch Differenzierungsangebote im (Wahl-)Unterricht der jeweiligen Lehrkraft sowie durch einen für die Jahrgangsstufen 9 – 12 eingerichteten Enrichmentkurs mit dem Titel „LEAP“. Der Titel ist ein aus den Begriffen „Leistung“, „Engagement“, „Anregung“ und „Perspektive“ gebildetes Akronym. Ziel dieses Kurses ist es, die sehr guten schulischen Leistungen und das herausragende Engagement der Schülerinnen und Schülern zu honorieren und den Jugendlichen Anregung und Perspektive für ihren Lebensweg anzubieten.

Zu den LEAP-Kurstreffen, die in und außerhalb der Schule stattfinden, werden Referentinnen und Referenten für einen Vortrag eingeladen bzw. besucht: Gemeinsam diskutiert man nach dem Vortrag und erhält Einblick in verschiedene Themenbereiche und oft sehr individuelle Lebenswege. Bisher wurden Personen u.a. aus dem Bereich der Mathematik, der Physik, der Informatik, der Medizin, der Politikwissenschaft, des Reisejournalismus, der Filmbranche und der Fotografie gehört; darunter waren vereinzelt auch Eltern von Schülerinnen und Schülern des SGP.

Darüber hinaus werden die LEAP-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer regelmäßig auf unterschiedliche Angebote der Begabtenförderung, etwa auf Wettbewerbe, Forschungsexpeditionen, Sommerschulen und Möglichkeiten der finanziellen und ideellen Förderung während des Studiums, hingewiesen. Entscheidet sich eine Schülerin bzw. ein Schüler für eines dieser Angebote, wird sie bzw. er bei sämtlichen Schritten der Bewerbung bis hin zur Aufnahme in das jeweilige Programm bzw. der Abgabe des Wettbewerbsbeitrags unterstützt.

In der fünften bis achten Jahrgangsstufe ist das Projekt „miniLEAP“ etabliert: Es umfasst die vertiefte Auseinandersetzung mit einem selbst gewählten Thema mit Unterstützung einer Fachlehrkraft über ein Schulhalbjahr hinweg. Die Projekte, die sich auf alle Unterrichtsfächer verteilen, werden am Schuljahresende präsentiert.

Eine leistungsorientierte Forderung und Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist eine wesentliche Voraussetzung sowohl für die Entfaltung jedes Einzelnen als auch für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die Enrichmentkurse LEAP und miniLEAP tragen dieser Erkenntnis Rechnung, indem sie die kognitive Neugier, die Anstrengungsbereitschaft und Leistungsmotivation der besonders begabten und vielseitig interessierten Schülerinnen und Schüler des SGP positiv wahrnehmen, herausfordern und begleiten.

Text: Annette Wörmann