-

Telefon

08441 898120 -

E-Mail

kontakt@schyren-gymnasium.de

Auf Anregung meiner Lateinlehrerin, Frau Wörmann, bin ich zusammen mit meiner Familie am 21. März nach München zu „Latein zum Anfassen“ gefahren. Dort war viel geboten: eine Schnupper-Lateinstunde, ein Stand mit Büchern rund um Rom und die Römer, eine Station, an der man sich wie ein Römer kleiden oder auch eine Legionärsausrüstung anprobieren konnte. Die Legionärsausrüstung war wirklich extrem schwer! Fast 40 kg! Auch Basteln konnte man. Am besten waren meiner Meinung nach die lateinische Begrüßungsrede am Anfang und das römische Essen. Am Ende gab es noch eine kleine Verlosung, der Hauptgewinn war der Besuch eines Römermuseums. Leider gewann ich nicht.

Text: Raphael Fischer

Bild: Julia Fischer

Die Pinsa aß man schon im Alten Rom, lassen einen Speisekarten diverser Gaststätten glauben machen. Ist es da verwunderlich, dass diese zunehmend bekannter werdende und offensichtlich neulich wiederentdeckte Variante der Pizza heute so viele Gaumen verzückt, wenn die Alten Römer sie schon so schätzten?

Stimmt’s? Alles ein Geflunker von Alberto Di Marco, Bäcker mit langer Familientradition in Rom, das er sich zusammen mit seinem Vater Corrado überlegt hat – aus Marketing-Gründen. Von wegen Imperium Romanum: Die Pinsa, zumindest die uns aktuell in Lokal und Supermarkt angebotene Art, gibt es erst seit 2001. Um den Mythos mit dem Alten Rom glaubhaft(er) zu machen, haben Vater und Sohn das lateinische Verb „pinsere“ aufgespürt, übersetzt bedeutet es: etwas zerstoßen oder zerquetschen – in Anlehnung an die Art, wie die Römer Mehl herstellten. Die Devise der Di Marcos also: Latein bei Produkten schadet nie!

Ganz offensichtlich hat die Bezeichnung Pinsa Anklänge an Pizza und Pita, und das ovale Fladenbrot verspricht, weniger fett und leichter verdaulich als die Pizza zu sein. Dafür verantwortlich: einerseits eine Rezeptur aus Reis-, Weizen- und Sojamehlgemisch sowie Sauerteig und eine beträchtliche Menge Wasser, andererseits eine lange Fermentationszeit von bis zu 72 Stunden. Spätestens beim Stichwort Soja in der Zutatenliste sollte die Geschichte mit dem Alten Rom endgültig geklärt sein – was freilich nicht ausschließt, dass die Römer nicht auch schon flache Brote mit Salz und Kräutern zubereiteten, dann aber aus Getreidesorten wie Hirse, Gerste oder Dinkel.

Non scholae, sed vitae discimus: Mittelstufenschüler wissen nun um die „storiella“, die „kleine Geschichte“, die die italienischen Erfinder der Pinsa um diese gesponnen haben – und ließen sich am Ende einer unterrichtlichen Einheit zur römischen Alltagskultur ein Stück munden. Tatsächlich weniger fett, leichter bekömmlich, beim Belag – der in der Regel ganz unrömisch daherkommt, denn Cicero und Cäsar kannten etwa noch keine Tomaten – meist zurückhaltender als die Pizza.

Wir danken ganz herzlich dem Team von der „Insel no. 1“ für die freundliche Bereitstellung.

Text: Annette Wörmann

Foto: Annette Wörmann

Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre.

– Robert Bresson –

Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern.

– Leica –

Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter oder besser.

– Diane Arbus –

Wir machen Fotos, um zu verstehen, was uns unser Leben bedeutet.

– Ralph Hattersley –

Um die Zeit herum, in der im Unterricht Cäsar behandelt wurde, ließ sich jeder Neuntklässler mit einer (wenn vorhanden, alten) Cäsarausgabe an einem für ihn besonderen Ort fotografieren, den man nicht mit Schule assoziiert. Die eingereichten Bilder wurden im Klassenzimmer ausgestellt und von Kunstlehrer Wolfgang Jung juriert. Seine Kriterien waren: Eindruck, Interaktion zwischen Protagonisten und Requisiten, Eigenständigkeit, Lebensfreude und Varianz in der Zusammenstellung. Drei Fotos wurden ausgezeichnet: Sabine, Marie und Emil dürfen sich über Kinogutscheine freuen. In einer kleinen Feierstunde erklärte der Fotofachmann des SGP, was in seinen Augen ein gelungenes Foto ausmacht, und gab den Schülern Tipps für die Zukunft, wenn sie „sichtbar (machen), was vielleicht ohne (sie) nie wahrgenommen worden wäre“.

Text: Annette Wörmann

Bild: Collage von Annette Wörmann erstellt aus den Siegerbildern

Gliederung, Gedankenführung und zentrale Aussagen von Originaltexten herauszuarbeiten, im Zusammenhang mit der Darstellung von Leben und Werk herausragender historischer Persönlichkeiten römische Wertbegriffe zu erläutern und mit modernen zu vergleichen, bei der Lektüre Grundmuster menschlichen Verhaltens zu erkennen, die Problematik römischer Eroberungspolitik zu erörtern und um die Bedeutung der Ausdehnung des Imperium Romanum für die Entwicklung des europäischen Kulturraums zu wissen – all dies vermag zeitgemäßer Lateinunterricht. Gerade bei Cäsars „Commentarii de bello Gallico“, einem Klassiker der Weltliteratur, muss dies erfolgen. Und mehr noch: Schüler dazu zu befähigen zu verstehen, wie es Cäsar anlegt (und gelingt!), antike Hörer und auch heutige Leser durch raffinierte inhaltliche wie sprachliche Textgestaltung auf seine Seite zu ziehen – schärfer ausgedrückt: zu manipulieren. Dazu arbeitete Prof. Dr. Niklas Holzberg, wissenschaftliche Koryphäe der Lateinischen Philologie, anhand einer Textstelle aus dem ersten Buch (BG 1,21f.) von Cäsars siebenbändigem Werk mit Schülern der neunten Jahrgangsstufe. Was für eine Seh-, Hör- und Denkschule zum Aufspüren heutiger Manipulationsstrategien angesichts von Desinformationskampagnen, Fake News, Verschwörungstheorien, Medienkritik!

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

August Horch war Auto-Experte. Wie mag sich ebendieser August Horch, dessen Geburtstag sich heuer im Oktober zum 155. Mal jährte, im Juni 1909 gefühlt haben, als er zehn Jahre nach Firmengründung von seinen Teilhabern mit unfairen Mitteln dazu getrieben wurde, aus seinem eigenen Unternehmen auszuscheiden? Als begeisterter Konstrukteur und Sportfahrer ließ er sich nicht beirren und gründete nur wenige Wochen später als Konkurrenz-Unternehmen die „August Horch Automobilwerke“ in Zwickau (Sachsen). Als Gegenmaßnahme setzten die alten Horch-Werke allerdings vor Gericht durch, dass er „Horch“ nicht mehr als Markennamen verwenden durfte. Während August Horch gemeinsam mit einem Geschäftspartner nach einem neuen Namen für die neu entworfenen Automobile suchte, soll dessen Sohn die Idee gehabt haben, den Namen ins Lateinische zu übersetzen: So wurde aus dem deutschen Imperativ horch! bzw. höre! das lateinische audi!, das man auch heute noch mit einer Automarke in Verbindung bringt. Erneut zeigt sich: Wir alle sprechen ein bisschen Latein!

Und schon ist der Bogen zum Lateinunterricht gespannt: Neuntklässler, die sich eben noch in der Schulaufgabe mit Hannibals Alpenüberquerung befasst hatten, beschäftigten sich in der Stunde danach mit der Fortbewegung im Römischen Reich. Lassen wir die Schüler dazu sogleich selbst zu Wort kommen:

Wer wollte, versuchte sich über den Unterricht hinaus in seiner Freizeit analog und digital am Nachbau eines römischen Reisewagens. Die Collage zeigt einige Ergebnisse.

Text: Annette Wörmann

Collage aus Bildern von Schülern: Annette Wörmann

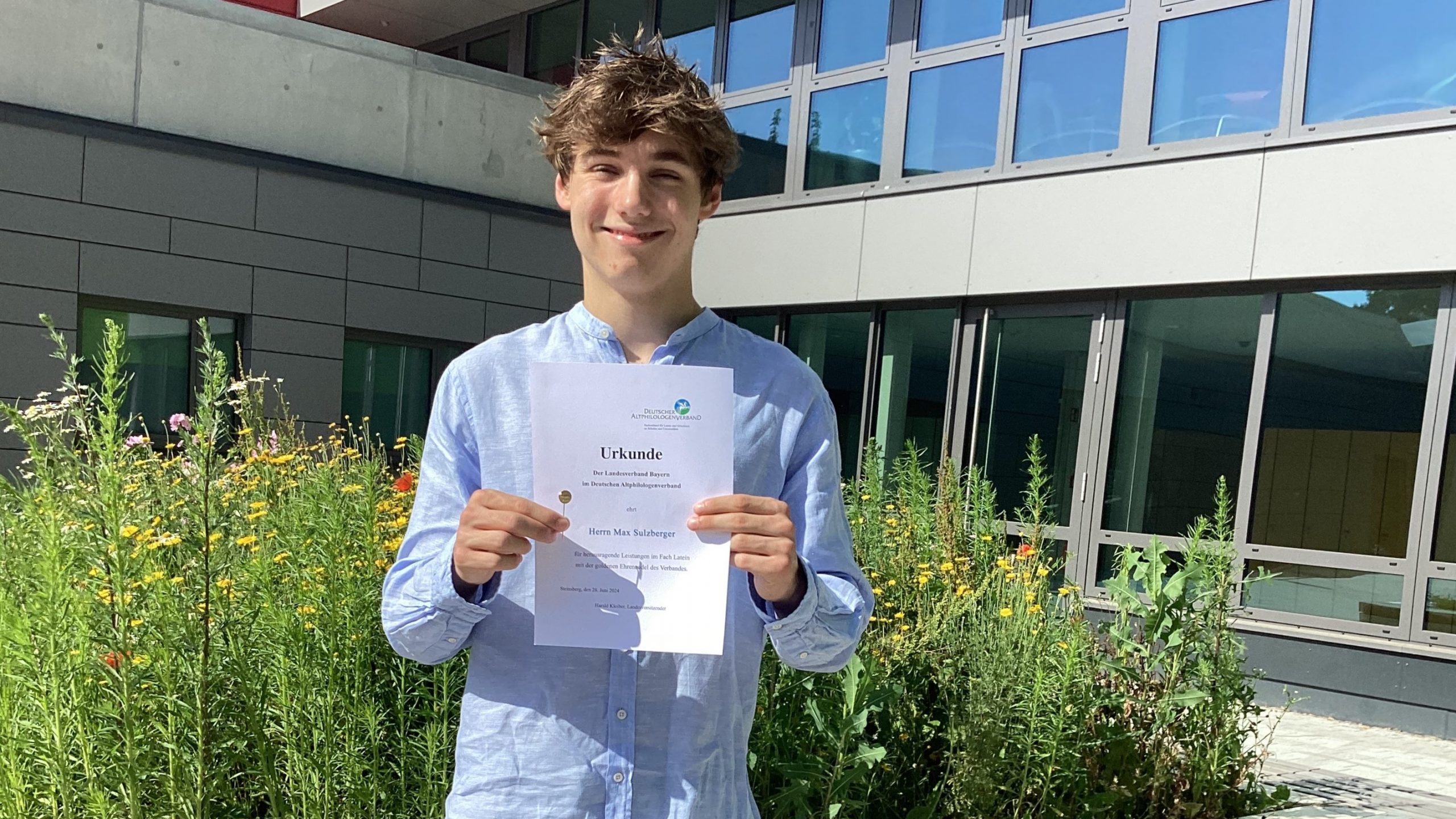

Traditionell werden im Rahmen der Abiturverleihung Schüler mit hervorragenden Leistungen im Fach Latein besonders geehrt: So wurde in diesem Jahr Helene Köster auf Vorschlag des Kursleiters in der diesjährigen Q12, StR Georg Gaßner, vom Deutschen Altphilologenverband die goldene Ehrennadel mit einer Urkunde in Anerkennung ihrer bemerkenswerten Arbeit verliehen. Mit Helene, die nicht nur im Fach Latein ein herausragendes Abiturresultat erzielt hat, hat die Auszeichnung eine würdige Trägerin gefunden. Die gesamte Fachschaft Latein gratuliert herzlich und wünscht Helene und allen anderen Abiturientinnen und Abiturienten Alles Gute für ihren weiteren Lebensweg!

Text und Foto: Georg Gaßner

Text: Sieglinde Heinzlmeier

Foto: Sieglinde Heinzlmeier

Latein wird am Schyren-Gymnasium als 2. Fremdsprache unterrichtet. Im Zentrum dieses gymnasialen Basisfaches steht der Umgang mit Texten. In besonderer Weise vermittelt Latein die Kompetenzen, Texte genau zu lesen, sprachliche Merkmale differenziert wahrzunehmen und den Inhalt treffend zu übersetzen. Durch den sprachsensiblen Unterricht schafft das Fach nicht nur für mehrsprachige Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache die grundlegenden Voraussetzungen, dem Unterricht angemessen folgen und fachliche Fertigkeiten erwerben zu können. Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache verlangt Konzentration, schult Genauigkeit und erzielt somit Synergieeffekte für alle sprachlichen und naturwissenschaftlichen Fächer.

Im Fach Latein werden die jungen Menschen auf eine Zeitreise mitgenommen und zu den Wurzeln der europäischen Kultur in der Antike geführt. Das reich bebilderte Lehrwerk der Grammatikphase (6. bis 8. Jahrgangsstufe) lässt sie in den Alltag der Römer eintauchen, berichtet von bedeutungsvollen historischen Ereignissen und macht sie mit deren Weltbild – geprägt von Mythologie und Religion – bekannt. Die Lektürephase (ab der 9. Jahrgangsstufe) gewährt den Schülerinnen und Schülern Einblick in das Wesen der Rhetorik und in die Welt der römischen Politik, zeigt ihnen aber auch auf, wie sich der Mensch durch Beschäftigung mit Dichtkunst und Philosophie Hilfe zur Lebensbewältigung verschaffte. Die kritische Reflexion darüber fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden.

Ausstellungs- und Museumsbesuche sowie Exkursionen zu Stätten aus der Römerzeit bereichern den Unterricht und zeigen die bleibende Präsenz römischen Lebens in Bayern.

Die Schüler erwerben am Ende der 9. Jahrgangsstufe das Kleine Latinum, am Ende der 10. Jahrgangsstufe das Große Latinum (jeweils bei Note 4). Damit besitzen sie für zahlreiche universitäre Studienfächer eine notwendige Zulassungsvoraussetzung.

Sieglinde Heinzlmeier

Fachbetreuerin Latein

Fotos: A. Wörmann