-

Telefon

08441 898120 -

E-Mail

kontakt@schyren-gymnasium.de

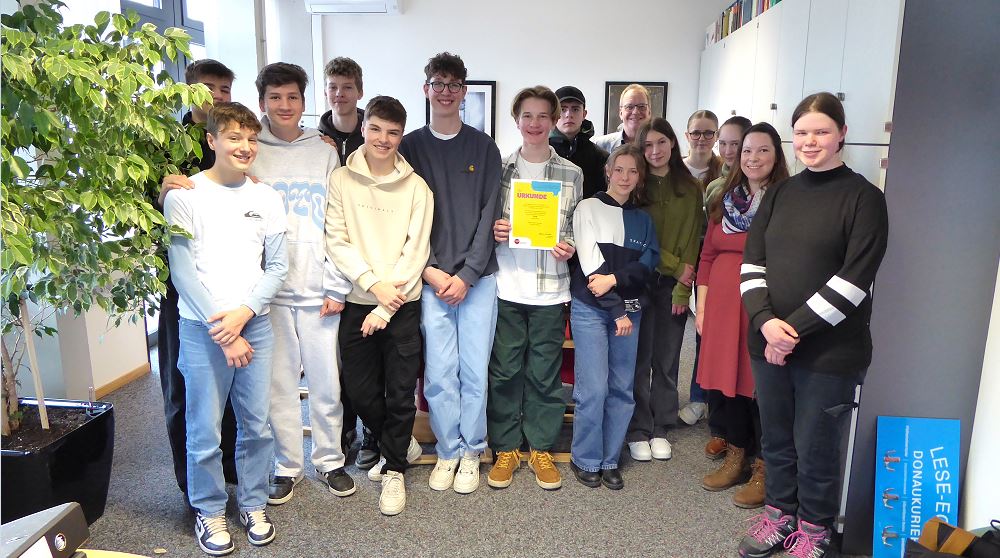

Mitten in der Münchner Altstadt steht seit dem Jahr 2006 die Ohel-Jakob-Synagoge, das größte jüdische Gotteshaus der bayerischen Landeshauptstadt. Dieses besondere Gebäude sowie das dazugehörige Gemeindezentrum und das benachbarte jüdische Museum besuchten die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe am 20. Februar und am 13. März in zwei Exkursionen, die von den Religionslehrkräften Sabrina Drexler und Lukas Stolz organisiert worden waren. Bereits auf dem Fußweg vom Hauptbahnhof München zum Jakobsplatz waren Spuren jüdischen Lebens wie z.B. der ehemalige Standort der Münchner Hauptsynagoge am Stachus zu finden. Nach der obligatorischen Sicherheitskontrolle am Eingang begrüßten Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde die Neuntklässler. Von ihnen erfuhren die Schülerinnen und Schüler, dass das Gemeindezentrum neben der Synagoge auch einen Kindergarten, eine Grundschule, einen Konzert- und Veranstaltungssaal sowie ein koscheres Restaurant beherbergt. Durch den Gang der Erinnerung, ein Mahnmal für die Münchner Opfer des Nationalsozialismus, gelangten die Neuntklässler in die eigentliche Synagoge. Ihre Architektur zeichnet sich durch eine starke Symbolik aus. Während die unteren Mauern mit ihren großen Steinblöcken der Klagemauer in Israel ähneln, erinnert die Glaskonstruktion im oberen Teil an das Bundeszelt, von dem auch der Name der Synagoge „Ohel Jakob“ – „Zelt Jakobs“ – abgeleitet ist. Diese Zeltkonstruktion besteht aus Dreiecken, die sich auf verschiedene Weisen zum Davidsstern zusammensetzen lassen, dem bekanntesten Symbol des Judentums. In einer anschließenden Führung im jüdischen Museum erfuhren die Schülerinnen und Schüler Interessantes zum jüdischen Leben in München im Laufe der Jahrhunderte. Dabei wurde deutlich, dass jüdisches Leben und viele jüdische Bürgerinnen und Bürger die Landeshauptstadt in der Vergangenheit geprägt haben und sie bis heute prägen. Mit vielfältigen Eindrücken machten sich die Neuntklässler im Anschluss wieder auf den Heimweg nach Pfaffenhofen.

Im Innenraum der Jakob-Ohel-Synagoge

Text: Lukas Stolz

Foto: Lukas Stolz

Beate Niedermeier aus Niederscheyern ist wohl dem ein‘ oder anderen im Landkreis wegen ihrer Indienhilfe bekannt. Derzeit erteilt sie Deutschunterricht am Gymnasium. So kam es, dass sie einen indischen Pfarrer, der für einen längeren Besuch bei ihr weilte, für ein Gespräch im Religionsunterricht vermittelte. Pfarrer Bosco Gali Irudayam war es, der den Neuntklässlern – auf Englisch – von seiner Heimat und seiner Arbeit erzählte. Er komme aus einer der ärmsten Gegenden Indiens, der Diözese Nellore, hob er an. Das angesprochene Bistum liegt im Südosten Indiens entlang der Meeresbucht von Bengalen. Es leben dort neun Millionen Menschen, 85.000 davon sind Christen. Der Gast berichtete von der oft schwierigen Situation der Kirche in Indien: Es existiere ein politisch gewollter Hindu-Nationalismus, der nicht vor Gewalt gegen andere Religionen zurückschrecke; in dessen Folge gäbe es Übergriffe vor allem auf muslimische und christliche Einrichtungen, aber auch Antikonversionsgesetze, die es verbieten würden, die Religion zu wechseln, die allerdings dann nicht griffen, wenn es um Übertritte zum Hinduismus ginge. Die Herausforderungen in Indien sind offensichtlich ganz anders gelagert als in Deutschland. Es gäbe dort zahlreiche Berufungen zum Priester- und Ordensleben. Die Gottesdienste seien sehr gut besucht, und das ehrenamtliche Engagement als Katecheten und Laienhelfer sei groß. Sorgen bereiteten dem Gläubigen jedoch die politische Situation gegenüber den Christen – und meint damit die zunehmend schwindende religiöse Toleranz – und die große Armut vieler Familien, besonders der Kinder. Die meisten Menschen im Bistum seien landlose Arbeiter, die kaum ihre Sippe ernähren und auch nicht für Bildung Sorge tragen könnten. Die Kirche habe darum einen großen pastoralen Bildungsauftrag und unterhielte zahlreiche Schulen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Jeder mag sich selbst einmal fragen: Wie lebt man als Christ in Deutschland? Konkret: Wie lebt man als Christ in Pfaffenhofen? Wie anderswo, vielleicht in New York? Und wie in Nellore? Womit wird Kirche hier, womit dort in Verbindung gebracht? Mit dem Besuch von Pfarrer Bosco Gali Irudayam, der den Jugendlichen abschließend zurief: „You are the future of the church“, haben die Schüler in jedem Fall ein Stück Weltkirche erlebt.

Fakten zu Indien:

In Indien leben über 1,4 Milliarden Menschen. Indien ist damit das derzeit bevölkerungsreichste Land. Rund 80 Prozent der Inder sind Hindus, etwa 13 Prozent Muslime und jeweils rund zwei Prozent Christen und Sikhs. Von den etwa knapp 30 Millionen Christen sind rund 20 Millionen Katholiken. Mehr als die Hälfte der indischen Christen gehören zu den Dalits, den oft diskriminierten Kastenlosen. Die zweitgrößte Gruppe gehört zur Indigenen Bevölkerung, den Adivasi.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Mit einem Jubiläumsjahr begeht das Bistum Augsburg 2023/24 unter dem Leitwort „Mit dem Ohr des Herzens“ den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag des heiligen Bistumspatrons Ulrich (geboren 890, Bischofsweihe 923, verstorben 973), der „mit dem Herzen hörte“, ebenso mutig wie demütig war und auf die Nöte der Menschen seiner Zeit einging.

Bis zu seinem Tod war Ulrich Bischof von Augsburg. In der Kirche St. Ulrich und Afra ist er beigesetzt. Auf Bildern wird Bischof Ulrich häufig auf einem Pferd oder mit einem Fisch dargestellt. Andere Abbildungen zeigen ihn in seinem Bischofsornat; dabei reicht ihm ein Engel Krummstab und Kelch oder das Ulrichskreuz. Diese Darstellungen erinnern an Ereignisse aus seinem Leben, mit dem sich Schüler der fünften Jahrgangsstufe anlässlich des Festjahres befassten. Die Ulrichslegende um einen Fisch – hier in süßer Variante nachgebacken – wird wohl nicht nur den Pfaffenhofener Schülern, die zum Bistum Augsburg gehören, eine Weile im Gedächtnis bleiben.

Im Übrigen: Die Erzdiözese München und Freising feiert heuer unter dem Motto „Glauben leben“ die Ankunft des Heiligen Korbinian in Freising im Jahre 724, also vor 1300 Jahren. Das Tier, das mit dem Heiligen Korbinian in Verbindung steht, ist nicht der Fisch, sondern der Bär, der daher im Stadtwappen von Freising erscheint sowie – gemäß christlicher Ikonografie als Lasttier für die Sache Gottes in dessen Auftrag verstanden – auf dem päpstlichen Wappen des verstorbenen Benedikt XVI.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

Im Religionsunterricht der fünften Jahrgangsstufe wird über das Gebet gesprochen. Da hört man etwa: In der Bibel gehört das Beten ganz selbstverständlich zum Leben, so selbstverständlich, dass es ursprünglich kein eigenes Wort dafür gegeben hat. Beten ist Rufen, Jubeln, Klagen, Bitten, Flehen – je nach Situation des Menschen. Man hört auch, was Jesus zum Gebet sagt: „Wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu“ (Mt 6,6). Hilfreich für das Beten sind also bestimmte Orte und Zeiten, die die nötige Ruhe geben. Still zu werden, eine Kerze anzuzünden, sich von Musik, Bildern oder der Heiligen Schrift inspirieren zu lassen – all das vermag, dazu beizutragen. Obwohl das Gebet nicht an fixe Zeiten gebunden ist und ganz spontan aus der Situation heraus geschehen kann, sind besondere Zeiten naheliegend. Dazu gehören der Morgen, der Mittag und der Abend. An vielen Orten erinnern Kirchenglocken an diese Gebetszeiten. In der Familie gehört das Beten zu den Ritualen, die nicht zuletzt Kindern Sicherheit geben bei der Bewältigung des Lebens. Übrigens: Die SGP-Schüler beten zu Beginn jeder Religionsstunde.

Zum Thema Gebet besuchte Stadtpfarrer Miorin die Kinder. Eingangs wurde miteinander gesungen. Und abschließend war jedem klar: Christen können beten, weil sie an einen persönlichen Gott glauben, an ein Du. Wie jede Beziehung lebt auch die Gottesbeziehung von Begegnung und Gespräch. Das Gespräch mit Gott nennen Christen Gebet.

Die Fünftklässler bastelten dem Unterrichtsthema gemäß mit Hilfe eines digitalen Tools Gebetswürfel – mit vorgefertigten und frei formulierten Gebeten. Jeder Schüler faltete einen Würfel für das Gebet in der Familie und freiwillig zusätzliche Würfel, die, in einen großen Beutel gepackt, Pfarrer Miorin zur weiteren Verwendung in der Pfarrei, insbesondere für Familiengottesdienste, übergeben wurden.

Text: Annette Wörmann

Bild: Annette Wörmann

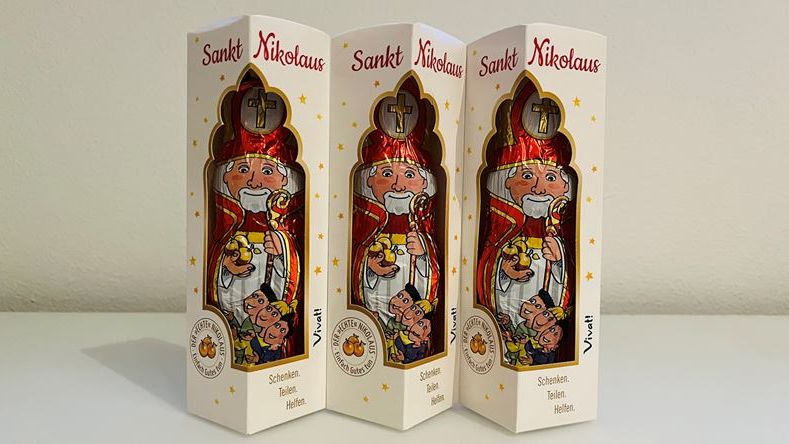

Was unterscheidet den Nikolaus von einem Weihnachtsmann? Nun, er hat alle Merkmale oder Insignien eines Bischofs. Dazu gehören der rote Ornat, die Mitra und der Bischofsstab.

Und an welchen Bischof denken wir Anfang Dezember? Genau, an Nikolaus. Heute weiß man: In der Figur des Heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen zu einer verschmolzen: zum einen Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei, er lebte im dritten Jahrhundert; zum anderen Nikolaus von Sion, einem Ort in der Nähe von Myra, aus dem sechsten Jahrhundert. Die Legenden über das Leben der beiden Männer haben sich zu der mythischen Figur des Heiligen Nikolaus von Myra verwoben. Dabei sind es vor allem die zeitlosen Werte Selbstlosigkeit und Nächstenliebe, welche Nikolaus in besonderer Weise zugeschrieben wurden. Das, was seine Nächstenliebe ausmachte, hatte dabei einen viel tieferen Sinn als ein schnell ausgepacktes Geschenk und wies weit über ihn hinaus: „Seht, wie freundlich Gott ist“ – Den biblischen Psalm 34,9 setzte Nikolaus vielfach in die Tat um.

Am 6. Dezember ist der Gedenktag des heiligen Nikolaus. Doch es geht nicht um teure Geschenke, sondern darum, Freude zu schenken. So wurden die Schüler dazu ermutigt, den im Unterricht erhaltenen Schoko-Nikolaus jemandem in ihrem Umfeld zu überreichen.

Drei Neuntklässler berichten, wen sie bedacht haben:

„Bei mir bekam eine zwanzigjährige Freundin meiner Familie den Nikolaus. Sie hat eine geistige Behinderung, und vor einem Jahr wurde bei ihr Krebs diagnostiziert. Inzwischen geht es ihr schon wieder besser, aber es ist immer noch sehr schwierig.“

„Ich schenkte meinem Nachbarn den Nikolaus, da er gerade durch eine schwere Zeit geht und ich ihm eine (selbst wenn sie klein ist) Freude machen wollte. Außerdem stand er mir dieses Jahr viel zur Seite und hat mir bei manchem geholfen. Mein Nachbar hat ein gutes Herz, und ich finde, dass vor allem er einen Nikolaus am 6. Dezember verdient hat.“

„Den Nikolaus hat eine betagte Dame erhalten. Sie kämpft seit dem Tod ihres Mann und ihres Sohn mit der Einsamkeit. Ich wollte ihr den Nikolaus schenken, weil sie mir trotz ihrer eigenen Probleme geholfen hat. Sie ist wie eine Tante für mich und ich möchte ihr zeigen, dass es auch noch Menschen gibt, die für sie da sind.“

Text und Bild: Annette Wörmann

Was ist zu Martin zu sagen? Der nachfolgende Bericht thematisiert: den Vornamen Martin, Päpste, die sich den Namen Martin wählten, Persönlichkeiten mit Vornamen Martin, allen voran den Heiligen Martin, sowie Orte und Patrozinien im Zusammenhang mit ihm. Der lateinische Vorname Martinus nimmt Bezug auf den Kriegsgott Mars. Man könnte den Namen übersetzen mit „zum (Kriegsgott) Mars gehörend“ oder „Kämpfer, Kriegerischer“. Seit dem Tod von Martin von Tours, um den es hier geht, ist Martin ein christlicher Vorname.Drei Päpste haben sich den Namen Martin gewählt: Martin I. (648-653/655), Martin IV. (1281 – 1285) und Martin V. (1417 – 1431). Päpste mit dem Namen Martin II. und Martin III. hat es nicht gegeben, denn die mittelalterlichen Papstlisten hatten durch einen Schreibfehler die Päpste Marinus I. und Marinus II. als Martin II. und Martin III. geführt.Auch der deutsche Reformator Martin Luther hat seinen Vornamen vom Heiligen Martin erhalten. Am Martinsabend geboren, nannten ihn seine Eltern 1483 nach dem großen Vorbild. Nach dem Vorbild von Martin Luther handelten wiederum die Eltern von Martin Luther King (1929 – 1968). Es ist ungeklärt, wie viele Ortsbezeichnungen auf den heiligen Martin zurückgehen. „Martin“ allein werden Orte etwa in Haiti, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Sierra Leone und Syrien genannt. Der Heilige taucht aber auch in Ortsbezeichnungen wie Martin City, Martin Corner, Martin Creek, Martin House oder Martin Place auf. Das gilt auch für die zahllosen zusammengeschriebenen Orte wie Martinau in Tirol/Österreich oder Martinsborough in Neuseeland. In Deutschland bildet sich aus Martin zudem Merten, das in Nordrhein-Westfalen gleich zweimal vorkommt; in Wortverbindungen wie Mertenberg, Mertendorf, Mertener Heide, Mertens usw. taucht der Name ebenfalls auf. Den Ortsnamen „Sankt Martin“ trifft man wiederum in Deutschland, Österreich und der Schweiz, „Saint Martin“ in Frankreich, den USA, Kanada, Großbritannien und auf Barbados. Nun zum Heiligen Martin: Um das Jahr 334 – Martin war 18 Jahre alt – ist der junge Mann im französischen Amiens stationiert. An einem kalten Wintertag bittet ein unbekleideter Mann die Vorbeiziehenden um eine Spende. Martin, der nicht viel besitzt, sich aber die Frage stellt, wie er dem Armen helfen kann, teilt mit einem Schwert kurzerhand seinen Umhang und gibt dem Frierenden die eine Hälfte. Die Mantelteilung Martins hat als symbolisches Tun drei verschiedene Bedeutungsebenen: auf der ersten, der profanen Ebene ist die Teilung widersinnig, bloß Verlust. Wer teilt, bringt sich um die Hälfte seines Besitzes. Auf der zweiten, der sozialen Ebene wird aus dem Verlust ein Gewinn, denn Teilen macht Freude, weil überwundener Egoismus und überwundener egozentrischer Individualismus Gemeinschaft ermöglichen. Auf der dritten, der christlichen Bedeutungsebene geschieht das Teilen nicht nur aus humanistischen Gründen, sondern die humanen Folgen ergeben sich aus dem Beispiel Christi: Teilen heißt: wie Christus handeln. Bleibt die zweite Bedeutungsebene bei dem humanen Prinzip stehen: „Ich gebe, damit auch du mir gibst“, überhöht die dritte, christliche Ebene: „Ich gebe, weil auch Gott mir gegeben hat.“ Zu der bloß horizontalen Beziehung ist eine vertikale hinzugekommen, die die horizontale Beziehung nun bestimmt. Eine Legende berichtet von der Ernennung Martins zum Bischof von Tours. Martin, der zu dieser Zeit – um 371/372 – im Kloster lebte, wollte nicht Bischof werden und der Ernennung entgehen. Da er keinen geeigneteren Ort fand, suchte er Zuflucht in einem Gänsestall. Als die Menschen ihn suchten, fanden sie ihn schließlich in diesem Stall, weil die Gänse durch lautes Geschrei auf den heiligen Mann aufmerksam machten. Martin deutete das als Zeichen Gottes, diese Aufgabe zu übernehmen, und willigte ein. Während fast aller Heiligen an ihrem Todestag gedacht wird, macht der heilige Martin eine Ausnahme. Er starb am 8. November 397, man gedenkt seiner aber am 11. November. Den Grund für die Verschiebung um drei Tage sehen moderne Volkskundler – neben der Tatsache, dass Martin an diesem Tag beigesetzt wurde – darin, dass der 11. November bereits im 4. Jahrhundert ein Bauernfeiertag war, sozusagen ein zweites Erntedankfest, an dem die geernteten Früchte verarbeitet, der neue Wein (Martiniwein oder Märteswein) erstmals verkostet und das Personal gewechselt wurde. Es begannen die Bauernfeiertage, an denen Knechte und Mägde Eltern und Verwandten besuchen konnten, die Feldarbeit eingestellt war und auf dem Hof nur noch die Tiere zu versorgen und Reparaturen auszuführen waren. Mit den Jahren überlagerte der Festcharakter des Tages als Heiligengedenktag den bäuerlich geprägten Tag. Nachweislich wurde Sankt Martin im 5. Jahrhundert bereits als Heiliger angerufen. Martin war in der Westkirche der erste heilige Nichtmartyrer, der sein Glaubenszeugnis durch sein bekennendes Leben abgelegt hat. Martin personifiziert als Römer in Gallien den Übergang des heidnischen Reiches in das Christentum. Er wurde Patron des christianisierten Frankenreichs. Sein Kult verbreitete sich im Reich der Franken und vor allem nach Nordwestdeutschland, wo ihm erste Kirchen geweiht wurden (Nottuln unter Karl dem Großen). Besonders häufig ist Martin im Trierer und Kölner Raum als Kirchenpatron und Volksheiliger anzutreffen. Was zum Heiligen Martin zu sagen ist, damit setzten sich Neuntklässler auseinander. Zum Abschluss der Religionsstunde gab‘s Martinsganserl von der Bäckerei Bergmeister. Herzlichen Dank fürs Backen für uns!

Text: https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/, gekürzt und bearbeitet von Annette Wörmann

Foto: Annette Wörmann

Der Bäcker erinnert daran, wenn er Kirchweihnudeln ins Sortiment aufnimmt. Der Metzger weist darauf hin, die Gans fürs Fest zu bestellen, und in einigen Orten werden Kirtahutschn aufgebaut. Ebenso Kirchweihmärkte sind Zeugen dieser Zeit.

Am 3. Sonntag im Oktober wird Kirchweih gefeiert. Einst war ein Gotteshaus nicht nur ein religiöser Ort, sondern auch Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Rund um den Kirchturm spielte sich das Dorfleben ab, hier wurde geratscht, politisiert, diskutiert, hier wurden Geschäfte gemacht, hier wurde „angebandelt“. Um diesem gesellschaftlichen Mittelpunkt die alljährliche Ehre zu erweisen, wurde der Weihetag der Kirche besonders gefeiert – geistlich wie weltlich.

Das Fest dauerte nicht selten mehrere Tage und wurde voll ausgekostet – vom Kirtabier über die Kirtagans bis hin zu den Kirtanudeln. Man wollte sich amüsieren und Spaß haben, was auf der Kirtahutschn, beim Schlendern über den Markt oder beim Tanz möglich war. Lange Zeit war es üblich, das Fest am tatsächlichen Weihetag des Gotteshauses oder am Gedenktag des Patrons zu begehen: Die Menschen zogen von Ort zu Ort und feierten überall ordentlich mit. 1866 wurde unsere heutige Kirchweih eingeführt: Das einheitliche Kirchweihfest verschaffte allen zeitgleich eine gemeinsame Auszeit von der harten alltäglichen Arbeit. Gefeiert wurde auch weiterhin kräftig: „A richtiger Kirta dauert bis zum Irda, wenn sie’s duat schicka, aa bis zum Migga.“ („Eine richtige Kirchweih dauert bis Dienstag, wenn es sich schickt, auch bis Mittwoch.“)

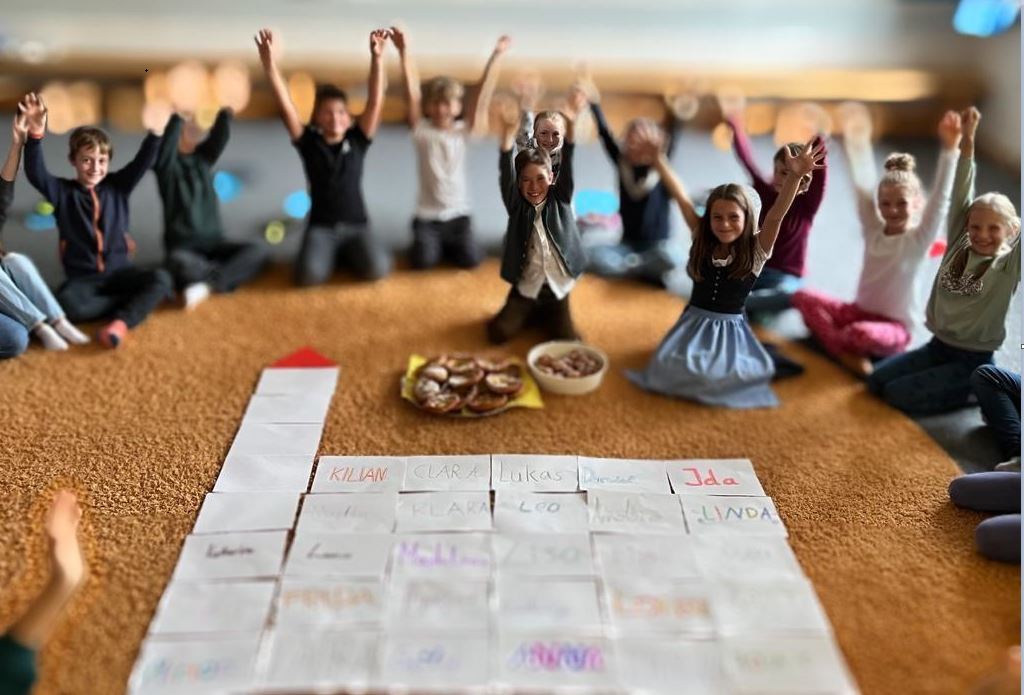

Ganz so ausgedehnt ist das Kirchweihfest zwar heute nicht mehr, doch was bis heute besteht, ist der tiefe Sinn des Festes: Jedes Gotteshaus in Stadt und Land lebt mit seinen Bewohnern und durch seine Bewohner. Jede Kirche ist sichtbares Zeichen dafür, dass Gott mitten unter uns ist. Er ist Teil unseres Lebens, des gesellschaftlichen und politischen, des beruflichen und privaten – wenn wir ihm einen Platz geben. Mehr noch: Wir selbst können zum lebendigen Stein seines Gotteshauses werden (vgl. Eph 2,22). Denken Sie einmal darüber nach! Unterstufenschüler taten dies – manche sogar in Tracht gekleidet, wie es einst in Bayern zu Kirchweih Tradition war und mancherorts noch ist.

Herzlicher Dank ergeht an die Bäckerinnen, eine Mutter und zwei Großmütter, die für die Religionsgruppe Kirtanudeln gemacht haben! Guad warn‘s!

Text und Foto: Annette Wörmann

Fünftklässler feierten mit Musik und mitgebrachten Speisen auf dem Schuldach – als die erste Schulklasse, die nach der Sanierung „dort oben“ war – Erntedank. Die besondere Atmosphäre in der Höhe führte den Blick zunächst in die Weite über Pfaffenhofens Dächer und darüber hinaus, sodann nach oben in den frühmorgendlichen Himmel und schließlich bei geschlossenen Augen hinein in den eigenen Körper und ins eigene Gefühl.

Die existenzielle Erfahrung, dass der Mensch sein Leben nicht sich selbst verdankt, dass er zwar von seiner Hände Arbeit abhängig ist, aber auch von den oft unberechenbaren Wachstumszyklen der Natur, hat in allen menschlichen Kulturen zu Erntefesten geführt. Dabei wurde den Göttern gedankt – und ihnen ein Anteil der Ernte als Opfer zurückgegeben, um sie so um eine neue Ernte zu bitten.

Auch für Juden und Christen ist der Erntedank von Bedeutung: Gott ist Schöpfer der Welt; er ist es, der die Welt im Dasein hält, der Leben schenkt und Nahrung gibt (vgl. Ps 136).

Am ersten Sonntag im Oktober feiern Katholiken in Deutschland das Erntedankfest. Diesen Termin hat die Deutsche Bischofskonferenz im Jahr 1972 festgelegt. Daraus folgt für die einzelnen Pfarreien aber keine Pflicht, das Erntedankfest an diesem Tag oder überhaupt zu feiern – das ist freiwillig.

Text und Bild: Annette Wörmann

Am Montag und Donnerstag erkundeten die Fünftklässler im Klassenverband abwechselnd die evangelisch-lutherische Kreuzkirche und die katholische Stadtpfarrkirche in Pfaffenhofen. In beiden Kirchen gab es für die Kinder viel zu entdecken. Während einige Schülerinnen und Schüler bereits mit den Kirchenräumen beider Konfessionen vertraut waren, betraten andere Kinder zum ersten Mal eine Kirche.

In der evangelischen Kirche wurden die Schülerinnen und Schüler dankenswerterweise von Max von Schenckendorff geführt, wobei sie ausreichend Möglichkeit bekamen ihre Fragen zum Kirchenraum zu stellen. Ein besonderes Highlight der Führung war die Vorstellung der Orgel, auf der auch die Schülerinnen und Schüler selbst den einen oder anderen Ton spielen durften sowie der Gang auf den Glockenturm. Die Erkundung der katholischen Kirche wurde jeweils von der begleitenden Religionslehrkraft vorbereitet und durchgeführt. So wurden die Kinder beispielsweise dazu eingeladen, den Kirchenraum mit all ihren Sinnen bewusst wahrzunehmen, die besondere Ausstattung zu erkunden oder sich ihren persönlichen Lieblingsplatz zu suchen. Einige Schülerinnen und Schüler hatten sogar das Glück, einigen Klängen von Herrn Oswald auf der großen Orgel lauschen zu dürfen.

Text und Foto: Sabrina Drexler

Was tut in Zeiten der Krise gut? Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen reichten auf Anregung von Frau Schumann, Frau Tschepe, Frau Untch und Frau Wörmann Beiträge ein. Sogar einige ehemalige Schülerinnen und Schüler und Eltern unterstützten die Mutmach-Aktion, die Fotos, Zeichnungen, Sentenzen, Liedzeilen, Bibelverse und persönliche Notizen umfasst.

Mögen die Gedanken den Leserinnen und Lesern der Website gut tun!

Text: Annette Wörmann

Wenn man zur Zeit einen Blick in die Nachrichten oder auf die Straßen Deutschlands wirft, könnte man meinen, die Welt geht unter. Corona ist auch in Deutschland angekommen. Es ist aber trotzdem schön zu sehen, wie gut Menschen in Notlagen zusammenarbeiten, ob man für ältere Mitmenschen einkaufen geht oder Sänger Konzerte auf Instagram geben. Jeder tut, was er kann, um anderen zu helfen oder sie aufzumuntern. Ich finde es beruhigend, dass man in heutigen Zeiten auch mal wieder Menschlichkeit und Wärme statt Härte und Abgrenzung spürt.

Von Julius

Ich habe Angst. Nicht Angst um mich, sondern Angst, dass das Virus meine Familie trifft. Ich vermisse zwar meine Freunde, aber meine Familie bringt mich auch sehr oft zum Lachen.

Wir machen abgesehen von der Ausgangsbeschränkung jeden Tag einen Filmeabend und hoffen insgeheim, dass das Coronavirus bald wieder verschwindet und der normale Alltag wieder stattfinden kann. Bis dahin gehen wir üblicherweise spazieren und genießen das schöne Wetter in unserem großen Garten. Ein weiteres schönes Erlebnis war das Ausreiten im Wald letzten Freitag, was ich zum Glück anhand einer Sonderregelung in Bezug auf das Gebiet „Landwirtschaft“ wöchentlich wiederholen darf. Das ist ein super Ausgleich von den ganzen Schulsachen, die mein kleiner Bruder und ich alleine zusammen bewältigen müssen, da unsere Eltern wie gewohnt arbeiten. Aber das ist nicht schlimm.

Von Lisa

Durch den aufgrund des Corona-Virus ausgerufenen Katastrophenfall steigt das soziale Bewusstsein der Menschen. Die Telefonate mit Freunden und Verwandten nehmen zu und auch die „guten Taten“ wie zum Beispiel die Unterstützung älterer oder (vor-)erkrankter Personen nehmen zu. Die Menschen fangen an, sich für die wirklich wichtigen Dinge im Leben wie ein friedliches Miteinander und Höflichkeit Zeit zu nehmen und nicht nur gestresst möglichst schnell von A nach B zu kommen oder die Arbeit zu erledigen. Man erinnert sich, dass es nicht nur um einen selbst geht, sondern dass auch noch andere Menschen auf dem Planeten wohnen. Auch die Natur und die Umwelt regenerieren sich langsam und man kann in einigen Gegenden wie z.B. in Venedig schon Veränderung der Luft- und Wasserqualität erkennen. Alle diese Verbesserungen sollten trotz – nein, gerade wegen der momentanen, alles überschattenden Corona-Pandemie nicht in den Hintergrund rücken.

Von Nikolaus

Wenn man in der Früh aufwacht, das Fenster aufmacht und hinausschaut: Die Sonne scheint, alles beginnt zu blühen und zu sprießen, die Vögel zwitschern… Es wird wie jedes Jahr Frühling. Man würde nicht merken, dass irgendetwas anders ist. Wenn man sonst in der Früh einen Stress hat sich anzuziehen, zu frühstücken und dann rechtzeitig in die Schule zu kommen, kann man nun gemütlich aufstehen und ohne Hektik frühstücken. Bei uns zu Hause sind mal wieder alle daheim. Wir machen zur Zeit sehr viel mit miteinander, auch mal wieder schön. In der Zeit, in der wir sonst mit Freunden unterwegs sind, machen wir lange Spaziergänge mit der Familie, kochen zusammen, machen Spieleabende oder schauen einen Film. Auch habe ich mal wieder Zeit, mit meiner Schwester einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Von Paula

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

(Johann Wolfgang von Goethe) – Das ist der Spruch, der mich in der Corona-Krise am meisten bewegt hat. Für mich bedeutet er, dass man auch zuhause viel Schönes machen kann – wie zum Beispiel etwas mit der Familie zu unternehmen.

Von Alicia

Das Leben legt dir viele Steine in den Weg in Form von Krisen, schweren Entscheidungen oder gar Verlusten von Menschen oder Tieren. Doch denke immer daran, den Tag mit positiven Gedanken zu beenden, denn egal, wie schwer die Dinge auch sind: Morgen ist ein neuer Tag. Und wenn ich in meinem Leben eines gelernt habe, dann das, dass das Leben weitergeht. Jede Krise kann überwunden werden, man muss es nur wollen.

Von Susen

Mein positives Erlebnis am Sonntag: Das Livekonzert von deutschen Künstlern über Instagram hat mir sehr viel Freude bereitet, da es mich trotz der aktuellen Situation aufgeheitert hat. Außerdem habe ich für diese Stunde einfach mal nicht an das Virus gedacht. Ich glaube, das hat meinem Kopf bzw. meiner Psyche ganz gutgetan und hoffentlich den anderen 80 Tsd. Zuschauern da draußen auch

Von Sandrine

Trotz der Corona-Krise ist unser Leben längst nicht vorbei. Es wurden bereits über 110.000 Menschen, die infiziert waren, wieder geheilt. Außerdem hatten wir schon schlimmere Viren, Epidemien und Pandemien und wir leben immer noch. Nutzt die Zeit zuhause und macht Sport oder spielt mit euren Familien.

Von Kilian

Ich wurde in den letzten Tagen immer verbundener mit Gott, da ich mehr gebetet und ihm gedankt habe, was ich beibehalten möchte. Außerdem hatte ich mehr Zeit für Kreatives wie Basteln und Akkordeon-Spielen. Ich war auch viel an der frischen Luft sowohl beim Spazieren als auch beim Trampolin-Springen. Was mir auch deutlich mehr Spaß gemacht hat, ist Sport, weil ich mehr Zeit dafür hatte. Natürlich verbringe ich auch mehr Zeit mit meiner Familie. Wenn man mehr Zeit hat, gelingt es mir auch besser, Prioritäten zu setzen und sie auch zu erfüllen. Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, auch wenn man sie manchmal nicht erfüllt. Trotzdem sollte man nie zurückblicken, sondern immer geradeaus in die Zukunft sehen.

Ich wünsche allen viel Gesundheit und Glück. Die lieben Engel sind bei uns.

Von Emily

Hier ist das wohl wichtigste positive Erlebnis, welches ich die letzten Tage in Zeiten der Corona-Krise erlebt habe: Nächstenliebe und Zusammenhalt.

Die Corona-Krise zeigt, dass definitiv nicht alle Menschen, wenn leider auch viele, zu egoistischen Hamsterern geworden sind. Die Hilfsbereitschaft und die Nächstenliebe vieler blühen geradezu auf. Zahlreiche Menschen erkennen, dass nur alle zusammen diese schwere Zeit überstehen können, und helfen einander, wo sie können. Einige haben mit Hilfe des Internets Einkaufshilfen gegründet, in denen sie für Menschen der Risikogruppe einkaufen gehen. Andere Schüler helfen wiederum Bauern in der Region, die wegen des Einreiseverbots auf ihre polnischen Gastarbeiter verzichten müssen. Auch auf den Straßen sieht man viele Familien, die mit ihren Kindern einen ausgiebigen Spaziergang in die wunderschöne Frühlingslandschaft machen. Sogar ich bin heute einmal freiwillig mit der Familie spazieren gegangen.

Alles in allem würde ich sagen, dass viele Menschen auch positive Erfahrungen aus dieser Epidemie mitnehmen werden.

Von Christoph

Ein schönes Ereignis der letzten Zeit ist für mich, zu sehen, dass sich die Natur durch das Zuhause-Bleiben der Menschen wieder erholt – zum Beispiel, dass vor der Küste Italiens nach langer Zeit wieder Delfine gesichtet werden und dass sich der Smog in China auflöst.

Von Anna

Als ich letzte Woche Mittwoch eine Ansprache unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fernsehen gesehen habe, hat sie vorgeschlagen, dass Enkel und Großeltern in Kontakt bleiben sollen, gerade in Zeiten von Corona, wo man sich nicht sieht und die ältere Generation sehr einsam ist. Dies ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Seitdem telefoniere ich alle zwei Tage per FaceTime mit meinem Opa und meiner Oma und lade auch meinen Bruder und meine Tante ein. Während des Anrufs erzählt jeder von seinem Tag. Ich meine, dass sich meine Großeltern sehr darüber freuen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen.

Von Clemens

In dieser Zeit können die negativen Nachrichten geradezu erdrückend sein.

Deswegen freut es mich umso mehr, dass in der der heute-show im ZDF häufig noch eine kurze positive Botschaft zum Schluss gezeigt wird. Das kann zum Beispiel ein Video sein, das eine Rentnerin zeigt, der zum Geburtstag aus den umliegenden Fenstern ein Geburtstagsständchen zum 80. Geburtstag gesungen wird. Auch können Konzerte aus dem Fenster trotz der Corona-Krise erheiternd sein und die gesamte Nachbarschaft erfreuen. Es ist schön, dass Menschen auf oft kreativen Wegen Zusammenhalt und Solidarität demonstrieren.

Von Johanna

Ich war vorgestern und gestern beim Laufen, dabei führte mein Weg durch den Wald. Dort war die Luft sehr angenehm und nebenbei kam ich an einer Wiese vorbei, wo Alpakas standen. Zufälligerweise kam dann der Inhaber der Alpakas auf mich zu und fragte mich, ob ich sie denn gerne füttern und streicheln möchte. Dies ließ ich mir natürlich nicht entgehen. Es machte mir sehr viel Spaß und die Alpakas waren so zahm, dass man sie sogar umarmen konnte.

Von Kilian

Wegen der Ausgangsbeschränkung verbringe ich mehr Zeit mit meiner Familie. Außerdem kann man sich seine Arbeitszeit für die Schule selber einteilen, den normalen Schultag verschieben und somit länger wach bleiben und später aufstehen.

Von Valentin

Fast alle Menschen leiden gerade sehr unter dem Corona-Virus. Trotzdem gibt es auch positive Ereignisse, die durch diese schlimme Zeit hervorgerufen werden.

Die Natur kann sich erholen, zum Beispiel sind die Kanäle in Venedig zum ersten Mal klar und Fische und Schwäne sind zurückgekehrt. In vielen Städten ist die Luft besser, da sie nicht mehr so stark verschmutzt wird. Ich finde, es ist schön zu sehen, wie schnell sich die Natur von der Menschheit erholen kann. Auch haben viele Menschen jetzt Zeit, über ihr Leben nachzudenken und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Ich hoffe, dass die Menschheit viel aus dieser Situation lernen kann und wird.

Von Anna

Es ist sehr schön, jetzt mehr Zeit für die Familie zu haben, zusammen zu lachen, Spiele zu spielen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Wir haben auch insgesamt mehr Zeit für unsere Hobbys, können z. B. nähen und basteln. Mehr Zeit für sich selbst haben. Man ist nicht mit Terminen gestresst.

Von den Eltern einer Schülerin

Ich finde es schön zu sehen, wie sich die Leute gegenseitig helfen. Auch über die Generationen hinweg; die jungen Leute kaufen für Alte und Schwache ein. Viele geben acht, immer Abstand zu halten, um andere Menschen nicht zu gefährden. Gehen, wenn möglich, nur in den Garten und nicht auf die Straße, um die Bevölkerung zu schützen. Das ganze Pflegepersonal und die Supermarktverkäufer gehen weiterhin zur Arbeit, um ihren Mitmenschen zu helfen.

Von Inka

Mir ist aufgefallen, dass ich vor dieser Zeit den normalen Alltag und dass man, ohne sich Gedanken zu machen, rausgehen konnte, nicht wirklich zu schätzen wusste.

Ich glaube, dass, wenn diese Zeit wieder vorbei ist, das alltägliche Leben nicht mehr so selbstverständlich sein wird.

Dadurch, dass man jetzt den ganzen Tag zuhause ist, kann man aber viel mehr Zeit mit der Familie verbringen und Dinge tun, die man sich schon lange vorgenommen hat, jedoch nicht wirklich geschafft hat zu machen. Das ist für mich während dieser Zeit positiv.

Von Hannah

C – Chance, Courage aller, die helfen

O – Online-Schule, Osterferien

R – Ruhe, Rücksicht

O – organisieren, Optimismus

N – Nächstenliebe, Naturschutz

A – anderen helfen, ausschlafen

Von Christian

Die letzte Woche habe ich mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, vor allem mit meinen Geschwistern, die studieren und deswegen selten daheim sind. Wegen der Ausgangsbeschränkung sitzen wir zwar aufeinander, aber ich sehe endlich meine Familie länger und öfter.

Von Esther

Am Ende eines Tages ist nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich zum Lächeln gebracht hat.

Von Lisa

„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit.“

2Tim 1,7

Kennt ihr das, wenn man sich immer etwas vornimmt, es aber doch nie macht? Vielleicht gibt es Sachen, die dringender erledigt werden müssen, oder man hat einfach nie wirklich die Zeit dazu.

So komisch das jetzt klingt, jetzt habt ihr endlich mal die Zeit dazu.

Ich schreibe seit ein paar (vielen) Monaten ein Buch. Unter der Woche habe ich kaum Zeit dazu, da ich nachmittags oft viele Wahlkurse besuche und auch noch Hausaufgaben etc. habe. Dadurch, dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden, habe ich jetzt endlich die Zeit, daran zu arbeiten. Das habt ihr jetzt auch. Ihr könnt eine Kurzgeschichte schreiben, malen, eurer Zimmer umdekorieren und noch vieles mehr, wofür man im normalen Alltag keine Zeit hat. Ja klar, mit COVID-19 ist nicht zu spaßen, aber wir müssen die Chance nutzen und etwas Sinnvolles tun, etwas, was man schon immer tun wollte, aber nicht konnte, statt nur zuhause rumzuliegen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was als Nächstes geschieht. Denn am Ende wird schon alles gut werden.

Von Jana

Gute Nachrichten im Zusammenhang mit COVID-19:

Als Folge des Rückgangs der industriellen Produktion in China hat sich die Luftqualität dort sichtlich verbessert.

Das Streichen von Flügen trägt ebenso unmittelbar zum Umweltschutz bei.

Das Wasser in den Kanälen von Venedig ist so sauber wie noch nie.

Trotz des „social distancing“ finden wir endlich Zeit, alte Freunde zu kontaktieren.

Berufe wie Kranken- oder Altenpfleger und Ärzte geraten ins Licht der Öffentlichkeit und werden endlich mehr gewürdigt.

Diese Krise lässt uns sehen, was funktioniert und was wir in Zukunft anders machen müssen. Wir müssen sie nur nutzen, um daraus zu lernen.

Von Jaana

Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach waren die Menschen in Deutschland seit Gründung der BRD noch nie so pessimistisch wie aktuell. Eindeutige Ursache sei die Corona-Krise und die Angst vor wirtschaftlichen Folgen.

Vollkommen nachvollziehbar, aber fassen wir doch auch einmal die Chancen ins Auge: Entschleunigung, mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit (das zeigen allein schon die vielen fantastischen Hilfsprojekte und Ideen der Menschen), eventuell sogar eine Umstrukturierung hin zu einer sozialeren und umweltverträglicheren Marktwirtschaft, weg vom reinen Profitdenken?

Das Covid-19 ist ein Virus mit exponentiellem Verlauf und es ist unglaublich, welche Maßnahmen ergriffen und welche Mittel mobilisiert werden, um die Kurve abzuflachen.

Der Klimawandel und seine Folgen verlaufen auch exponentiell…auch diese Kurve müssen wir abflachen!

Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend sind 95% der Bundesbürger zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. Noch vor einem Monat hätte wahrscheinlich niemand mit solchen Maßnahmen gerechnet und heute stärkt ein neuartiges Virus die Zustimmung zu unserer Regierung trotz umfassender Einschränkungen der Grundrechte.

Von Manuela

Diese Zitate tun mir gut:

„Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking but my smile still stays on. Show must go on!“ – Queen, The Show Must Go On

„Carry on my wayward son, there’ll be peace when you are done, lay your weary head to rest, don’t you cry no more“- Kansas, Carry On Wayward Son

„Tu n’as pas de titre ni de grade, mais tu dis TU quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux“- Gérard Lenorman, La ballade des gens heureux

„Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten, ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten.“- Udo Lindenberg, Durch die schweren Zeiten

„Egal was kommt es wird gut sowieso, und immer geht ne neue Tür auf irgendwo, und auch wenn’s grad nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut, sowieso“- Sowieso, Mark Forster

„When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be“- The Beatles, Let it be

„Just believe, just keep passing the open windows“- Queen, Keep Passing the Open Windows

Von Charlotte

Seit Tagen befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Seltsame, fordernde, bedrückende Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Aber auch eine Zeit des Entschleunigens, des Nachdenkens, des Sammelns, der Kreativität und der Familie. Diese Situation bringt sicher einige an ihre Grenzen. Aber ich bin mir sicher: Wir werden das schaffen! GEMEINSAM.

Für mich ein schöner Gedanke: Soweit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch. (Friedrich Schiller)

Von Sebastian

Zeit gehabt, einen leckeren Kuchen zu backen

zusammen Spiele spielen

zusammen einen Spaziergang gemacht im Wald

viel Spaß gehabt

gemeinsame Mahlzeiten mit der gesamten Familie

Zusammenhalt – auch wenn jeder mal abwechselnd die „Krise“ bekam / ihm nicht übel genommen

viel Schlaf bekommen und alle sind viel ausgeschlafener

mehr Zeit für Sport (Trampolin-Springen / Kraftübungen)

mehr Selbstbestimmung – auch beim „Schul-Home-Office“

Basteln mit der Familie

von Nadja und Familie

Passende Zitate:

„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“ (Max Frisch)

„Große Notfälle und Krisen zeigen uns, um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen sind als wir selbst annahmen.“ (William James)

„Äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen.“ (Viktor Frankl)

„Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten.“ (Joseph Goldstein)

„Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.“ (Franz von Sales)

Von Nadja

Auch wenn vieles negativ an der Corona-Krise ist, gibt es auch Positives. Da die meisten Eltern in dieser Zeit Home-Office haben, verbringt man mehr Zeit mit der Familie. Meine Familie zum Beispiel hat gemeinsam an einem Montag eine Ente gebraten. Wann gibt es in normalen Zeiten einen Montagabend, an dem jeder Zeit hat? Auf jeden Fall nicht oft!

In dieser Zeit ist es auch mal wichtig, die Sorgen zu vergessen und etwas Schönes zusammen zu machen.

Von Sophia

Dadurch, dass es das Coronavirus gibt, ist alles entspannter. Beispielsweise kann man öfter an der frischen Luft joggen oder ähnliches.

Außerdem kann man sich seinen Tag selber einteilen, dadurch dass man keine Termine hat.

Auch ist schön, mehr Zeit mit meinen Eltern zu verbringen…

Von Johannes

Luft ist raus, die Hektik des Alltags ist verschwunden. Der Terminkalender leer, keine Verpflichtungen mehr. Und das im Kollektiv mit allen anderen.

Braucht man das, was sonst wichtig erscheint, überhaupt?

Viele Tote, das ist schrecklich. Wie rackern sich die Pflegekräfte ab, um für die Leben der schwer erkrankten Menschen zu kämpfen. Diese Leute sind die wahren Helden unserer Gesellschaft.

Die Wirtschaft ist schwer eingebrochen. Aber die Menschen sind flexibel und z.B. Studenten arbeiten einfach in der Landwirtschaft mit oder gehen für alte Menschen zum Einkaufen. Die Betriebe werden einfallsreich. Plötzlich erlauben Firmen die Heimarbeit, und siehe da, es funktioniert. Es geht weiter! Videokonferenzen statt Geschäftsflüge.

Die Politik sieht, dass gut ausgestattete Krankenhäuser Pflicht sind, und nicht nur deren wirtschaftliche Rentabilität zählen darf.

Da ist das Gefühl, dass es mehr Vögel sind, die sich die Welt erobern und kein Fluglärm dröhnt permanent im Hintergrund. Es passiert mehr für den Klimaschutz, als die Politik sich je getraut hätte.

Sehen wir ein, dass der Erhalt der restlichen Natur wichtiger ist als die Gier nach immer mehr, größer und schneller.

Die Kinder sind zu Hause. Schön! Sind gesund!

Sie müssen sehr viele Hausaufgaben erledigen, oder lassen sie sich zu sehr ablenken? Schwierig, dies einzuschätzen, nachdem der PC sowohl für die Hausaufgaben wie auch zum Spielen genutzt wird. Wir werden eine Lösung suchen.

Das komische Gefühl der Ohnmacht und dazu Kopfschmerz oder ein Grummeln im Bauch. Ich mache mir die Angst bewusst, dass es so ist, aber es mich nicht weiter bringt, mich blockiert.

Achtsam sein mit sich und den anderen.

Und der Wunsch, dass es denen, die die Entscheidungen treffen, bewusst wird, was wirklich wichtig ist und es weiter geht, nicht nach dem Motto Geld regiert die Welt – sondern Menschlichkeit regiert die Welt!

Von Eltern eines Schülers der 10. Klasse

Arbeit ist das halbe Leben – aber nicht die wichtige Hälfte. Wichtiger ist, dass du und alle, die mir am Herzen liegen, in dieser Zeit gesund und sicher sind.

Von Samuel

„Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen.“ Ps 91,7

Das Zitat von Bettina Graf finde ich gut: „Im tiefsten Tal kann man schon das Licht am Horizont sehen. Durchhalten, Lösungen finden, Hoffnung schöpfen. Und am Ende: Aufatmen!“

Von Klara

Es ist schön, weniger für die Schule machen zu müssen, und man kann die Sachen schon am Vormittag machen und dann am Nachmittag mit seiner Familie rausgehen (bzw. in der ersten Woche auch mit Freunden).

Von Alex

It’s Corona-time – eine neue, ganz ungewohnte Situation, aus der jeder das Beste machen muss. Jetzt heißt es: Rücksicht nehmen, aufeinander aufpassen und sich umeinander kümmern. JEDER muss auf seine Art und Weise mit anpacken – nur GEMEINSAM kann man so eine schwierige Zeit gut überstehen. Danach werden wir alles, was „normal“ geworden ist, wieder besser zu schätzen wissen und etwas dazugelernt haben. Vielleicht ist diese Pandemie ein Zeichen oder eine Art Schutzmechanismus der Erde, welcher bedeutet, dass die Menschheit nicht so geballt aufeinander wohnen soll, nicht so viel reisen soll, besser auf das Klima Acht geben muss und somit beweisen will, dass der Mensch der Erde gegenüber machtlos ist. Das Jahr 2020 ist der Startpunkt, um uns auf neue Gedanken zu bringen: Jetzt müssen WIR handeln!!!

Von Christian

It don’t matter what’ll come to be. Our love is all we need to make it through. Es ist egal, was kommen wird. Unsere Liebe ist alles, was wir brauchen, um es zu überstehen. (aus dem Lied „Not alone“ des Musicals „A very Potter musical“) Von Marleen

„Am Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.“ (Oscar Wilde)

Von Johannes

Halt durch, auch wenn du allein bist! Halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin! Halt durch, und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. (aus dem Lied „Steh auf“ von den Toten Hosen)

Von Benedikt

Meine Eltern arbeiten jetzt von zu Hause und haben deshalb mehr Zeit für mich. Wir unternehmen mehr Sachen, sie helfen mir bei den Hausaufgaben, wir machen gemeinsam Sport, wir kochen zusammen, wir räumen zusammen auf, wir schauen zusammen fern und noch viel mehr. Außerdem ist es gut für die Umwelt, da keine Flugzeuge mehr fliegen und keine Kreuzfahrtschiffe mehr fahren.

Von Hannah

Gott ist die Ruhe, und er beruhigt alles. Ihn anschauen heißt: selber ruhen.

Von Alina

In dieser Coronakrise macht mir das Lied „Wir zusammen“ von Sebastian Winkler (Radio Bayern3) besonders Mut. Ich finde diesen Liedtext bestärkend, da wir zusammen stärker sind als das Virus. Die Gemeinschaft wird sehr stark in diesem Text hervorgehoben.

Von Anna

Ich finde es schön, dass ich mit meiner Familie zu Hause sein kann und viel Zeit mit ihnen verbringen darf. Wenn sich alle daran halten, können wir das Corona-Virus bald besiegen.

Von Quirin

Während Corona kann ich mich zwar nicht mit Freunden treffen, dafür aber mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Von Theresa

Das sind meine positiven Erlebnisse trotz/wegen der Corona-Krise: mehr Zeit in der Familie (gemeinsame Spaziergänge, Eltern sind zu Hause,…), mehr Zeit für Brettspiele, Filme,…, Hilfsbereitschaft unter den Menschen (meine Mama leitet die Nachbarschaftshilfe und es melden sich viele freiwillige Helfer).

Von Markus

Der Satz „Bleib gesund!“ am Ende einer Konversation ist inzwischen keine Floskel mehr, sondern ernst gemeint. #kannbleiben

Von Julia

Ohne schlechte Zeiten würden wir die guten nie schätzen. Ich zum Beispiel freue mich seit langem mal wieder auf die Schule 🙂

Von Anna-Marie

Wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv?

Von Amelie

Mich persönlich freut es, dass wir trotz der Krise immer noch lernen können und somit die Schule nicht aus den Augen verlieren. Auch zeigt die aktuelle Situation in den Städten und Dörfern und auf den Straßen, dass allen Menschen nicht nur ihr eigenes Wohl und das ihrer Familie, sondern auch das Wohl der Gemeinschaft am Herzen liegt und dass jeder einen kleinen Beitrag als Bürger oder einen großen Beitrag als Arzt, Krankenschwester, etc. dazu leistet, die Coronakrise zu überstehen. Von Miriam

Ich habe in den letzten Tagen positive Erlebnisse gemacht in den Corona-„Ferien“. Anfang letzter Woche habe ich einen Rückwärtssalto auf dem Boden geschafft. Trotz Corona muss das Leben ja weitergehen. Und ich nutze die Zeit, um mich im Turnen weiter zu entwickeln. Das Coronavirus kommt und geht. Ich habe keine Angst vor dem Coronavirus, ich vertraue da einfach unserem Gesundheitsminister.

Von Leonie

Trotz der schrecklichen Situation auf der Welt, den unangemessenen und verspäteten Reaktionen von den Regierungen und Bürgern der meisten Länder, den beängstigenden Statistiken, die uns von Tag zu Tag die Brutalität des exponentiellen Wachstums bei Infektionen vor Augen führen und der Allgegenwärtigkeit des Virus in allen Medien, konnte ich in der „Coronaauszeit“ ein paar positive Erfahrungen machen. Zuerst einmal wurde zwar die direkte Kommunikation mit Freunden durch den Schulausfall stark reduziert, hierzu tragen die – zwar verspäteten, aber durchaus sinnvollen und stark restriktiven Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus nicht gerade bei. Die Kommunikation über das Internet, soziale Medien, Applikationen und Messengern wie WhatsApp, Telegram, Skype, Discord, Mail et cetera intensivierte sich dadurch allerdings. Es war lange her, seit ich das letzte Mal, beispielsweise über Skype, an Videokonferenzen teilgenommen habe. Regelmäßig chatten wir mit Video, tauschen uns über die Lage aus und unterhalten uns oder haben einfach mit Spielen Spaß. Dabei war unsere Personenzahl in den Anrufen nicht selten zweistellig, und wann auch immer jemand Lust hatte, konnte er dazukommen oder auch wieder gehen. Man denkt zwar, dass das Internet doch dadurch überlastet werden müsse und Dienste wie WhatsApp das nicht so durchhalten. In Wahrheit aber sind Überlastungen des Netzes, zumindest für mich und bisher, kaum bemerkbar. Die Kommunikation über solche Wege ist definitiv eine neue, interessante und positive Erfahrung, auch wenn sie nicht mit dem Kontakt im echten Leben mithalten kann. Zudem hatte ich mehr Freizeit, was dafür sorgt, dass ich mir zum Beispiel meine Arbeitszeiten frei einteilen konnte, ausschlafen konnte und allgemein mehr Zeit zur Verfügung hatte. In dieser Zeit konnte ich beispielsweise auch schon für die Schule lernen und die Arbeitsaufträge der Lehrer erledigen. Ein Nachteil durch die Ausgangsbeschränkung und Freizeit ist aber bestimmt auch, dass man sich kaum mehr bewegt und den Großteil des Tages zuhause „herumhängt“. Es ist ungewohnt, wie wenig Energie der Körper doch braucht, wenn man mal gar nichts tut. Dagegen helfen dann Aktivitäten wie Spaziergänge oder Radtouren, die man „einfach so“ alleine oder mit Familienangehörigen unternimmt und die definitiv neu und erfrischend sind.

Von Bastian

In der derzeitigen Lage mit dem Coronavirus gibt es natürlich wenige gute Dinge, aber für mich schon, da mein Vater bald Home Office hat, kann ich bald mehr Zeit zusammen mit meinen Eltern verbringen.

Von Felix

Normalerweise mache ich nicht so viel mit meinen Brüdern und meine Brüder nicht so viel mit mir. Ich mache eher etwas mit meinen Freunden, aber da wir nicht mehr rausgehen sollen, beschäftige ich mich mehr mit meiner Familie. Das heißt auch, dass ich nicht stundenlang vor meinem Handy sitze, sondern Gemeinschaftsspiele mit der Familie spiele, was ich wirklich gut finde. Außerdem kann ich mir meinen Tag frei einteilen, das heißt ich kann aufstehen, wann ich möchte und habe keinen Druck, pünktlich in der Schule zu sein. Meine Aufgaben mache ich trotzdem gleich nach dem Aufstehen. Außerdem sehe ich meine Eltern viel mehr, da sie von zu Hause aus arbeiten, und wir essen immer alle gemeinsam.

Von Léonore

Man kann wegen Corona zu Hause sitzen und nichts tun oder mit seiner Familie zusammen etwas machen.

Von Anna

Was könnte mehr zum Leben ermutigen als eine Liebeserklärung? Ja, um eine Liebeserklärung Gottes handelt es sich bei der Aussage „Ich will, dass du bist“.

Religionsunterricht heißt

Evangelische und Katholische Religionslehre wird in allen Jahrgangsstufen zweistündig unterrichtet. Für jedes der Fächer gibt es einen eigenen Fachlehrplan. Ökumenische Gemeinschaftsprojekte werden gerne durchgeführt. Die im Unterricht verwendeten Lehrbücher sind modern und ansprechend gestaltet. Der Religionsunterricht hält vielfältige Angebote bereit: Experten-Vorträge, Kirchenerkundungen, Stadtführungen, Moschee- und Synagogenbesichtigungen, Museumsbesuche, soziale Aktionen, Wettbewerbe, Lesungen, Tage der Orientierung, Fantasiereisen, Entspannungsübungen und vieles mehr.

Pro Schuljahr werden vier Schulgottesdienste gefeiert, die von vielen Schülerinnen und Schülern engagiert vorbereitet und mitgestaltet werden. In der Advents- und Fastenzeit finden jeden Mittwochmorgen vor Schulbeginn kurze Meditationen im Meditationsraum statt.

Angesichts der steigenden Komplexität unserer Umwelt, der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft und der zunehmenden weltanschaulichen Pluralität ist ein Religionsunterricht gefragt, der die Schülerinnen und Schüler innerlich reich macht und sie zum selbstständigen Gedankenflug anregt – eine von den Religionslehrkräften täglich aufs Neue leidenschaftlich übernommene Aufgabe, die sich (hoffentlich) für die jungen Menschen und für die Gesellschaft lohnt!

Text: H. Untch, A. Wörmann

Fotos: A. Wörmann